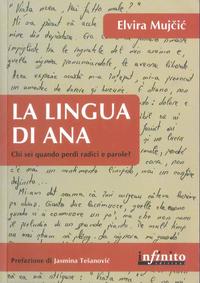

La lingua di Ana

La presentazione di un libro, un rapido incontro con l’autrice e poi via, verso i numerosi impegni. Il tempo per la lettura di un prezioso contributo per capire le relazioni umane e gli altri. Un lavoro infinito. La recensione dell’ultimo lavoro di Elvira Mujčić

Alla presentazione del libro "La lingua di Ana" ero arrivato in ritardo. Appena in tempo per un saluto ad Elvira, acquistarne una copia, ricevere una dedica e via, verso chissà quale altro impegno. Lei avrà pensato che questi "politici" dopo un po’ sono tutti uguali, lo sguardo si inaridisce, lo spazio per l’emozione di un incontro tende a svanire, figuriamoci quello per un romanzo.

Forse. O forse no, perché la sensibilità di Elvira Mujčić, che nei libri precedenti conoscevo un po’ acerba, non è più così. La rabbia verso il mondo ha lasciato il posto alla dolcezza. La dolcezza – si badi bene – non è meno radicale, semplicemente non ti avvelena la vita. E’ la consapevolezza che la verità, quella che s’incontra nella storia di Ana come in tante altre storie di vita, fra guerra e pace, fra terre di emigrazione e d’immigrazione, fra incontri ed abbandoni, come scrive Elvira "non è né triste, né felice, è semplicemente verità".

La propria verità che, non più mediata da una visione del mondo che si è dissolta con il Novecento, entra nelle viscere senza incontrare difese, nuda e sola, e forse anche per questo ancor più dolorosa.

Quella di Ana, infatti, non è solo una storia di lingue da imparare in fretta e che ti fanno saltare il cervello nello sdoppiamento fra quello che sei stato e quel che ancora non sei, almeno fin quando non ti accorgi di sognare in una nuova lingua. E’ un racconto che chiama in causa – nella cornice del migrare – il rapporto conflittuale fra generazioni, il diverso appartenere che ne viene, le aspettative e lo sguardo verso il futuro, tanto da accorgersi "solo dopo … che, in nome del futuro, ti avevo tolto il presente".

E’ il dolore nel dolore, quello che l’accoglienza tendenzialmente non vede, presa com’è nel cercare di dare risposte ai bisogni essenziali di un tetto per dormire o di un piatto caldo con cui sfamarsi, come se le persone che arrivano da un paese più o meno lontano fossero semplicemente macchine da lavoro che per essere tenute in vita devono solo mangiare e dormire. Senza mai chiedersi delle storie spezzate che ognuno di quei volti che vediamo in una qualsiasi domenica pomeriggio sulle panchine di un parco nelle periferie delle nostre città porta con sé. I volti sarebbero molti… "La lingua di Ana" restituisce a questa umanità una dimensione piena, che l’esclusione, il traffico degli esseri umani e il nostro approccio utilitaristico e assistenziale gli avevano tolto.

Non c’è nostalgia nella parole di Ana, tutt’al più consegnata ad un padre che non sa o non vuole re-immaginare presente e futuro. E nemmeno in quelle di Elvira, un tempo arrabbiata per aver visto andare in fumo quella "dote" che i nonni avevano ricamato per lei. Sono i vecchi, in genere, a non rassegnarsi al fatto che forse era tutto sbagliato.

"Avremmo dovuto capirlo subito…" ci aveva suggerito – evidentemente inascoltato – Claudio Magris.

Svanite le illusioni ottiche, rimane la profondità delle relazioni. Perché la natura umana, cara Elvira, siamo anche noi, le parole che scriviamo, le corde che tocchiamo, la meraviglia che proviamo, l’indignazione che ci sale, la pazienza che sappiamo avere nel cercare di venire a capo di qualcosa. Una ricerca infinita. "Ma è questo il bello".

* Michele Nardelli è Presidente del Forum trentino per la pace e i diritti umani

In evidenza

- Partecipa al sondaggio