Rastrellamento delle truppe italiane a Plevlja, Montenegro, 1941 (Ecomuseo Valsugana | Croxarie/flickr)

Il 2 maggio 1943, sulle montagne del Montenegro, perde la vita un giovane ufficiale dell’esercito italiano. Il nipote è tornato sulle sue tracce. Una storia di famiglia, un inno contro la guerra

Questo è il racconto di un viaggio segreto, alla ricerca di qualcuno e di qualcosa che si credeva dimenticato. La destinazione è un posto sperduto, tra le montagne di un paese straniero. Un luogo cruciale per la mia piccola storia, e tuttavia sconosciuto prima di questo viaggio. Il luogo in cui il padre di mio padre ha perduto la vita, durante l’occupazione italiana dei Balcani. Era un giorno di maggio del 1943.

Prima o poi succede di capire quanto siano importanti, per ognuno di noi, le persone che ci mettono al mondo. Quando io l’ho compreso, ho sentito quanto deve essere stata grande l’assenza di suo padre per mio padre, che quel giorno di maggio non aveva ancora compiuto tre anni. Il viaggio che sto per raccontarvi è un tentativo di risalire alle origini di questa assenza. Un tentativo di dire e di guardare questa assenza, per quella che è.

A volte la storia sembra chiuderci in un angolo, impedendoci di uscirne, come fa un pugile senza pietà. Per venir fuori dal mio angolo, ho usato l’unica contromossa di cui sono capace. L’illusione di un racconto, fatto solo di immagini e di parole.

Genova, febbraio 2013

Dalla finestra aperta, al di là dei palazzi, si vede la linea scura del mare. La giornata è luminosa. Sono pronto per uscire, ma voglio starmene qui ancora un po’, su questo letto così alto.

Il letto della nonna è sempre stato troppo alto. Quando ero piccolo mi attirava la parte di sotto, coperta dai lunghi lembi di lenzuola e coperte. Là sotto erano nascoste delle enormi valige, rigide, ben chiuse da grosse cinghie. Quando la nonna un giorno le aprì, rimasi un poco deluso. Non c’erano mappe di viaggio o misteriosi oggetti provenienti da altri paesi del mondo. Solo tovaglie, fazzoletti, e altre lenzuola. Quello che un tempo si chiamava il corredo.

Quando si è trasferita qui dalla sua città, la nonna ha voluto portarsi dietro anche questo letto, su cui ora sono seduto.

Ho davanti a me la fotografia del nonno. L’ho tolta dalla cornice di legno e di vetro che la chiudeva, e adesso la posso guardare meglio, senza riflessi, in piena luce.

Non so quasi niente di quest’uomo che guarda diritto davanti a sé. Non ne ho mai saputo quasi niente. Me ne rendo conto, ora, per la prima volta. O, forse, è la prima volta che questo fatto mi mette in qualche imbarazzo di fronte a me stesso.

Provo a far parlare l’immagine che ho davanti. Ma non mi risponde con le parole che vorrei. Mi dice di un giovane sottufficiale di fanteria. Dai lineamenti delicati. Dagli occhi grandi e scuri. Occhi improntati a una certa serietà. Ma non privi di dolcezza.

La fonte di luce, a lato del suo viso, lascia in ombra buona parte del lato opposto. Ma non è questo il problema. Il fatto è che non ho neanche un ricordo a cui ancorare questo viso. Non ho una risata. Non ho un rimprovero. Non ho una voce. Non ho un gesto.

“E tuo nonno?”.

“Mio nonno è morto in guerra”. Fine della storia.

Come nell’Isola del tesoro, il racconto di Stevenson. Dove, alla fine di tutta l’avventura, del pirata Silver, così grande e grosso, con la sua benda nera e la sua gamba di legno, non si sa più nulla. Ed è strano, perché, senza di lui, tutta quella storia non sarebbe neanche iniziata.

Qualche volta, nel corso degli anni, ho provato a chiedere, ma mio padre era troppo piccolo per avere qualche ricordo. E anche le notizie ricavate dalla nonna sono sempre state scarse. Non ricordo di avere ascoltato neanche un aneddoto sulla vita di quest’uomo. Neppure quando la nonna mi portava, insieme ai miei fratelli, a vedere la sua tomba. Stava dove sta ancora, nel Sacrario dei caduti d’oltremare, appena fuori la città di Bari.

Qualche anno fa, un giorno in cui era in vena di ricordi, ho chiesto alla nonna di raccontarmi del suo matrimonio. Mi ha detto di un viaggio per mare. Un viaggio che l’aveva portata in Albania, dove andava a sposare il suo fidanzato, un giovane ufficiale dell’esercito italiano occupante. Mi ha detto che tutto le sembrava perfetto. Che avevano una casa tutta per loro e che il futuro sembrava promettere una vita lunga e felice, e non solo a loro due, ma a tutti gli italiani.

Ma poi si era fermata, aveva smesso di ricordare. Succedeva sempre così. Ogni volta, quando raccontava di suo marito, era come se il dolore per quella scomparsa le bruciasse troppo, e le impedisse di andare oltre il rimpianto.

Anche sulle circostanze della morte del nonno ho sempre saputo poco. Una volta la nonna mi disse che suo marito, quel giorno maledetto, non avrebbe dovuto essere lì, dov’era successa “quella disgrazia”. Diceva così: “Quella disgrazia”. Diceva che lui, quel giorno, aveva dovuto sostituire un altro ufficiale, datosi malato o qualcosa del genere. Con il tempo, quindi, mi sono convinto che mio padre è diventato orfano per una fatalità.

“E tuo nonno?”. Mi chiedevano.

“Mio nonno è morto in guerra”. Sono cose che capitano. Anche se da bambini, a dire una frase come questa, si può provare qualcosa di simile all'orgoglio.

“E il tuo?” chiedevo io.

“Il mio è andato in pensione”.

Stendo la fotografia sul copriletto e mi giro verso il comodino. Guardo sul muro, dove pende un quadretto incorniciato di argento. Lo stacco dal chiodo.

Sotto il vetro c’è un foglio di carta ondulata, che il tempo ha ingiallito. È un decreto firmato dal Presidente della Repubblica. Dice che al capitano di fanteria “Ferorelli Romolo di Giuseppe, da Bari, classe 1911” è stata conferita la medaglia d’argento al valor militare. “Coll'annesso soprassoldo di Lire dodicimilacinquecento annue”.

Seguono alcune righe battute a macchina, con la motivazione della medaglia:

Di collegamento a colonna inviata in soccorso di un presidio assediato, cooperava efficacemente col comandante della colonna per l’organizzazione e la condotta di una impari lotta, protrattasi, sanguinosa e disperata, per oltre otto ore. Colpito a morte, spirava nell’atto di incitare i pochi superstiti a perseverare nel tentativo di un’ultima disperata difesa.

Jasènovo Polje (Montenegro), 2 maggio 1943

Montenegro. Leggo e rileggo queste quattro sillabe. E per la prima volta mi accorgo di non averlo mai saputo. Non ho mai saputo realmente che la vita di mio nonno ha avuto fine in quella terra sconosciuta. Il Montenegro. Ho sempre creduto che fosse accaduto in Albania. Da piccolo, quando mi chiedevano, dicevo sempre così.

“E tuo nonno?”.

“Mio nonno è morto in guerra. In Albania”.

Guardo la medaglia d’argento. Porta nel centro il simbolo della Repubblica e tutto intorno, in lettere capitali, la scritta “AL VALORE MILITARE”.

Faccio un paio di calcoli. Morto a 32 anni, Romolo ricevette la ricompensa “alla memoria” dieci anni dopo aver perso la vita, quando ne avrebbe avuti 42. È più o meno l’età che oggi ho io.

Qualche tempo dopo ho cominciato la mia ricerca.

Non saprei dire quando e perché l’ho deciso, ma credo che una buona spinta mi sia venuta da un’altra fotografia. Una foto che non ho qui con me. Non posso fare altro che descriverla, fidandomi solo della mia memoria.

L’immagine in bianco e nero riprende mio padre Giuseppe poco meno che quattordicenne, mentre ritira la medaglia assegnata a suo padre.

Non ci sarebbe nulla di notevole in questa fotografia, se non fosse che mio padre, ripreso di tre quarti, sta sorridendo.

E non è un sorriso di circostanza, un sorriso finto, da bambino per bene. Non è neanche un’espressione di imbarazzo. Mio padre sorride davvero, come un ragazzino felice. Un sorriso disarmante, che non mi sarei aspettato. In fondo gli stanno consegnando una ricompensa in onore di un padre che non ha mai conosciuto.

Un padre di cui non può avere nessuna memoria che non sia il piccolo rettangolo di una fotografia. Una fotografia come questa.

In questa immagine c’è un’ombra. È lì, in basso. Si vede la forma di un corpo, di cui non sappiamo nulla. Forse è l’ombra di chi ha scattato la fotografia. Era lì di fronte a mio nonno. Come adesso ci siamo noi.

Anche nella storia che vi sto raccontando c’è una piccola ombra. Quando ho deciso che avrei ricostruito la storia di mio nonno, in quello stesso momento ho preso dentro di me un’altra decisione. Ho deciso che ai miei familiari non avrei detto nulla.

Se mi chiedeste il perché, non saprei dirlo. Potrei dire che temevo il loro giudizio. O che volevo fare una sorpresa. O che sono scaramantico. Ma temo che, in ogni caso, sarebbe solo una parte della spiegazione. La parte più confessabile.

La parte meno comoda ha a che fare con qualcos’altro. Forse ha a che fare proprio con un’ombra. Con la consapevolezza di aver sempre lasciato da parte qualcosa di importante.

“Ho rinunciato a vendicare le vittime, ho dimenticato di consolare quelli che erano morti senza consolazione: ho vissuto egualmente. (Ho vissuto accanto ai miei cari che sono morti. Li ho lasciati sotto terra e me ne sono andato per le strade del mondo)”.

Me ne sono reso conto leggendo queste parole. Sono state scritte da Renato Serra. Vengono dal suo libro più importante, che si intitola in modo chiaro: Esame di coscienza di un letterato.

Era il 1915 e Renato Serra stava per partire alla volta di un altro fronte. Anche lui non sarebbe tornato vivo, ma almeno aveva vinto la sua guerra personale. Un conflitto per cui non servono le bombe, e neanche i fucili. Uno scontro in cui il nemico non è fuori, ma dentro di noi.

Una guerra per dire no alla passività. E dire sì alla passione.

Bologna, maggio 2013

Mi sono rimesso a studiare. Voglio fare un ripasso di tutte le guerre volute da Mussolini. A chi pensa che “quando c’era lui” si stava meglio, bisognerebbe ricordare quante migliaia di italiani mandò a morire, e a uccidere, tra il 1935 e il 1943: in Etiopia, in Spagna, nell’Africa del Nord, nel Mediterraneo, nei Balcani, in Russia.

La memoria di queste guerre è ancora oggi frantumata. Ci sono conflitti su cui la ricerca è andata più a fondo e conflitti su cui gli studi sono più rari e solo molto recenti. Come quello balcanico.

Le operazioni in cui fu coinvolto mio nonno sono state a lungo rimosse. I primi a voler dimenticare sembrano essere stati gli stessi sopravvissuti: su più di mezzo milione di soldati, i diari conosciuti sono meno di dieci.

La prima storia complessiva dell’occupazione militare italiana nei Balcani è stata pubblicata solo nel 2011.

Il progetto di Mussolini mirava a creare un impero sulla scia di un altro impero, quello tracciato dal Terzo Reich. Nel Mediterraneo ci sarebbe stato un “nuovo ordine”, finalmente dominato dall’“uomo nuovo”, il super-italiano forgiato dal motto fascista: “credere, obbedire, combattere”.

Avremmo civilizzato tutte le cosiddette “razze” inferiori. Poi, a guerra finita, il duce avrebbe ridisegnato la carta geografica insieme a Hitler. Ai tedeschi, tutta la Mitteleuropa. A noi, la fascia tra l’Africa e il Mediterraneo.

Una cifra spiega bene quanto fosse cruciale l’occupazione dei Balcani: nel 1943, quando lo sforzo militare italiano raggiunge il suo punto massimo, i soldati italiani impegnati sui vari fronti sono circa un milione e duecentomila. Ebbene: circa metà di loro, ben seicentomila, si trovano nei Balcani. E lì c’era anche mio nonno. Divisione “Ferrara”, 48° reggimento di fanteria.

La manovre cominciano in Albania. Ai primi di aprile del 1939 il piccolo regno sull’Adriatico viene occupato militarmente. Tra i soldati che sbarcano c’è anche il tenente Romolo Ferorelli, di anni 28.

Ma Tirana è solo una rampa di lancio: i veri obiettivi del regime sono Atene e Belgrado. E difatti, un anno e mezzo dopo, il 12 ottobre del 1940, Mussolini decide di attaccare la Grecia. In una nota di quel giorno il duce parla chiaro: “Se qualcuno trova delle difficoltà per battersi con i greci”, lui darà “le dimissioni da italiano”.

Eppure, pochi giorni prima, lo stesso Mussolini ha dato un ordine che adesso, con una guerra alle porte, sembra assurdo. Ha fatto smobilitare una buona parte dell’esercito: quasi seicentomila soldati sono stati rimandati a casa loro, per passare l’inverno al caldo. Cosa c’è dietro quest’ordine? Di sicuro, tanta presunzione: l’esercito greco viene stimato un avversario da poco. Sono più poveri e arretrati di noi: scapperanno appena ci vedono. Ma c’è anche dell’altro. Mussolini è tranquillo. È convinto che la vittoria sarà assicurata in poco tempo dai tedeschi: tanto vale lasciarli fare. La campagna greca sarà una passeggiata, pensa il duce. Giusto il tempo di far sgranchire le gambe ai nostri soldati.

Invece è una catastrofe. Nell’aprile del 1941, dopo sei mesi di combattimenti massacranti, tra pioggia, ghiaccio e fango, i soldati italiani non sono ancora riusciti a sfondare. Hanno riportato molte perdite e più volte hanno dovuto subire la controffensiva greca. Tra quei soldati c’è pure mio nonno.

Solo l’intervento dei tedeschi mette fine all’agonia: tempo due settimane. Mussolini è nero, dà la colpa ai generali. E non c’è dubbio: al nostro esercito mancano metodo e addestramento. Ma chi dovrebbe saperlo, meglio di lui? Lui che è duce, capo del governo, ministro della marina, dell’esercito e dell’aeronautica. Persino “maresciallo dell’impero”.

Troppi pensieri per un uomo solo. Non c’è tempo per occuparsi dei soldati in carne e ossa. Neanche del rancio schifoso, o delle armi antiquate. E nemmeno delle suole rotte. Delle calze e delle giacche che mancano. Delle dita congelate nelle mani e nei piedi. Perché, in fondo, nessuno di questi argomenti è abbastanza “maschio” per un discorso del Duce.

Il 6 aprile del 1941, mentre risolvono il pasticcio italiano sul fronte greco, i tedeschi attaccano di sorpresa anche la Jugoslavia. Il nostro esercito si accoda, ma l’invasione viene condotta in modo esclusivo da Hitler. Ed è lui, alla fine, che decide quali zone possiamo occupare. Non certo la Serbia, così ricca di materie prime. All’Italia vengono affidate la Dalmazia e alcune parti della Slovenia, della Croazia, della Bosnia e dell’Erzegovina. E anche il Montenegro.

Questa è una delle poche immagini con mio padre insieme al suo, e risale all’incirca a quel periodo. Posso dirlo solo ora, dopo aver visto con i miei occhi lo stato di servizio di mio nonno. Sono alcuni fogli che raccolgono i fatti salienti della sua vita militare. Stavano da anni in qualche faldone del ministero della Difesa. Aspettavano che io mi mettessi alla loro ricerca.

La foto deve essere stata scattata tra l’aprile e il maggio del 1941. Mio nonno ha da poco lasciato la Grecia per una licenza.

Non tutti gli uomini sanno essere teneri con i loro piccoli. Quest’uomo sembra esserlo. Non si avverte alcun impaccio nel modo in cui tiene il bimbo vicino a sé. Lo sguardo che gli rivolge è dolce. Verrebbe quasi da definirlo materno.

Guardando questa foto, mi chiedo quanto orrore abbia dovuto vedere intorno a sé in quei mesi.

Il Montenegro non sembra destinato al feroce processo di pulizia etnica che abbiamo attuato in Slovenia. Lì la lingua e la cultura vengono sradicate, e una parte degli abitanti viene deportata e sostituita con gli italiani. In Montenegro non ci sono campi di concentramento come quello allestito nell’isola di Rab : un vero e proprio lager, in cui molti slavi vengono reclusi e affamati, fino a morire in 1.400: uomini, donne e bambini piccoli.

Ma pure i montenegrini sono gente strana. Molti di loro, valli a capire, non apprezzano la fortuna di essere invasi da noi italiani. Anche qui, allora, “nostro malgrado”, ci tocca reprimere la rivolta. E lo facciamo nell’unico modo in cui può farlo una “razza dominatrice”: terrorizziamo i civili, incendiamo i villaggi, rastrelliamo i sospetti e li fuciliamo, per precauzione o magari per rappresaglia.

Nel novembre del 1942, come gli altri ufficiali, anche mio nonno riceve la famigerata Circolare 3 C, firmata dal generale Roatta. Dice chiaro e tondo che bisogna finirla, una volte per tutte, con la storia dell’“italiano buono”.

Ci vogliono “grinta dura” e “mentalità di guerra”. Il “trattamento da fare ai partigiani non deve essere sintetizzato dalla formula: dente per dente”: meglio fare come fanno i tedeschi, meglio la formula “testa per dente”.

In caso di sabotaggi, gli abitanti delle zone vicine possono essere considerati corresponsabili, quindi internati, con la confisca del bestiame e la distruzione delle case. È consentito “fermare ostaggi”: “Possono essere chiamati a rispondere, colla loro vita, di aggressioni proditorie a militari e funzionari italiani”.

E, infine, “si sappia bene che eccessi di reazione, compiuti in buona fede, non verranno mai perseguiti. Perseguiti invece, inesorabilmente, saranno coloro che dimostreranno timidezza e ignavia”.

E gli eccessi di violenza, naturalmente, non mancano. Ma ogni volta i nostri soldati possono giustificare le proprie atrocità come una vendetta per le atrocità commesse dai partigiani. Che a loro volta, appena possono, infieriscono sugli ufficiali catturati. Una perfetta spirale di odio.

Mi viene in mente questa immagine. È un’incisione di Francisco Goya. Fa parte della serie dedicata ai Disastri della guerra. Al centro dell’immagine sta un cadavere che pende impiccato da un tronco. Intorno, altri alberi e altri corpi senza vita. In un angolo c’è un soldato in uniforme: guarda la scena, seduto contro un masso, con la testa tranquillamente appoggiata sulla mano. Come in contemplazione.

Mi chiedo cosa abbia dovuto contemplare mio nonno, laggiù. E come abbia fatto a resistere, a rimanere in sé, senza perdersi. Forse si è fatto forza guardando la foto del suo bambino. O parlando con un amico. Non lo saprò mai. Spero solo che non sia rimasto indifferente, come il soldato di Goya.

Nel febbraio del 1945 la Jugoslavia chiederà all’Italia di poter processare 750 dei nostri militari come criminali di guerra. Ma sei anni dopo, quando i processi stanno per essere avviati, l’intera questione viene archiviata.

A mettere tutto sotto la sabbia non è solo il nostro esercito. L’America e l’Inghilterra sono preoccupate dall’influenza sovietica: preferiscono che l’Italia venga “stabilizzata”, anche se questo comporta la rimozione del suo passato fascista e l’immunità per i colpevoli. Quindi, niente processi.

Negli anni successivi questa rimozione è stata resa ancora più forte da un mito. La storia dell’“italiano buono e del cattivo tedesco”.

“Sì, è vero, abbiam fatto la guerra, ma i veri cattivi non eravamo noi”.

“Ma sì, ma sì, abbiamo occupato altre nazioni, come voleva il duce, ma poi, quando siamo stati lì, abbiamo ridato il sorriso ai bambini, abbiamo difeso gli ebrei”.

“I veri cattivi erano loro, erano i tedeschi”.

“Solo loro hanno fatto del male. Non noi”.

“Perché noi, in fondo, siamo brava gente”.

Se avessi conosciuto mio nonno, gli avrei chiesto cosa pensasse di tutto questo.

Gli avrei chiesto se avesse fatto i conti con la storia di cui aveva fatto parte, o se alla fine anche lui si fosse autoassolto, come tanti dei suoi contemporanei. Perché è vero: il dittatore guidava la nazione e prendeva da solo le sue decisioni, ma il seguito che aveva tra gli italiani era grandissimo e anche l’esercito si era alleato con lui. Un po’ per convenienza, un po’ per inerzia, un po’ per convinzione.

E se il nonno mi avesse detto che per giudicare avrei dovuto essere lì, con loro, alle prese con un nemico invisibile, pronto a colpire e poi a nascondersi, gli avrei risposto che, sì, lo capivo: era la stessa cosa che dicevano gli ufficiali tedeschi. Quando parlavano dei nostri partigiani.

Nikšić, settembre 2013

Sono sbarcato in Montenegro ieri mattina, all’alba. Il viaggio in nave è durato una notte.

Dalla costa ho raggiunto l’interno, lasciandomi alle spalle la capitale. Ho preso la strada che porta a nord, verso Sarajevo, e sono giunto qui a Nikšić, la seconda città del paese. Qui, nella primavera del ’43, la divisione “Ferrara” aveva il suo quartiere generale. È stata l’ultima dimora di mio nonno, che nel frattempo, dopo lo sbarco in Albania e l’invasione della Grecia, era diventato capitano.

Alla data del 2 maggio 1943, il suo stato di servizio riporta poche righe: “Morto nel fatto d’arme di Lipova Ravan, in seguito a ferita d’arma da fuoco”.

Lipova Ravan. È questo, alla fine, il nome del luogo. Non è che un minuscolo insediamento di poche case, sulle montagne che si innalzano verso il massiccio del Durmitor. Tra queste montagne, in quei mesi, si erano attestati i partigiani comunisti. Provenivano dalla Bosnia, dove erano sfuggiti all’accerchiamento congiunto di tedeschi, italiani, nazionalisti serbi e croati. Pressati, i partigiani jugoslavi di Tito erano entrati in forze nel Montenegro e qui avevano dilagato, travolgendo le divisioni italiane.

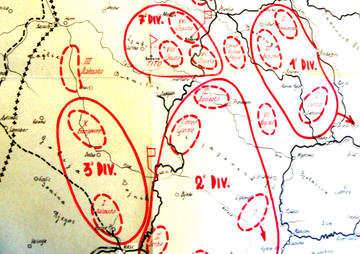

Lo si capisce a colpo d’occhio da questa mappa, che ho fotografato nell’Archivio dello Stato Maggiore, a Roma. In rosso le formazioni jugoslave. Sul bordo in basso, a sinistra, c’è la città di Nikšić. Lipova Ravan si trova un po’ più in alto, proprio al centro dell’ovale occupato dalla 3a Divisione partigiana.

Sono le nove del mattino, e qui a Nikšić il cielo è sereno. La corriera che va verso le montagne è già partita, quindi non ho scelta: prenderò un taxi.

L’uomo alla guida dell’auto si chiama Momir. Ha gli occhi chiari e l’aria seria. Parla un inglese discreto. Mentre usciamo dalla città, mi chiede se sono qui in vacanza. Quando gli dico che sto andando a vedere il luogo in cui è morto mio nonno durante la guerra, sembra colpito.

“Davvero? Sei qui solo per vedere quel posto?”.

Gli rispondo che è un modo per salutare una persona che non ho mai potuto conoscere.

“È una bella cosa” dice, voltandosi verso di me.

Gli chiedo se ha qualche ricordo della guerra.

“Troppo giovane”, dice. “Ma una cosa la ricordo. Quando la guerra è finita, un soldato italiano si è fermato nella casa di mio padre, per lavorare in campagna con la nostra famiglia. È stato lì per un paio d’anni, credo, poi è tornato in Italia”.

La strada intanto comincia a salire, il paesaggio ricorda un po’ quello dei nostri Appennini.

Mentre attraversiamo un piccolo centro abitato, Momir rallenta e mi indica un monumento. “In questo paese”, dice, “i tedeschi hanno ucciso cinquanta persone”.

Dopo una ventina di minuti siamo arrivati. Quando il taxi si allontana, davanti a me c’è un altopiano di terra bianca che sembra del tutto deserto.

Qui intorno non c’è nessuno, tranne un cavallo bianco che pascola indifferente, legato a terra da una staffa. Qualche metro più in là ne vedo un altro. Sembra libero, ma quando mi avvicino mi accorgo che anche questo ha le zampe anteriori legate tra loro.

Il sentiero sale dolcemente, tra cespugli di ginepro, alberi di quercia e noccioli. Cammino senza fretta, fermandomi ogni tanto per guardare intorno.

Dopo circa un quarto d’ora, davanti a me, vedo aprirsi una radura coperta d’erba. Man mano che mi avvicino rivela una forma vagamente circolare. Quasi al centro del prato si erge una lapide a forma di freccia, che punta verso il cielo. A poca distanza sorgono un paio di case in pietra, unite dai fili del telefono.

La scritta incisa sulla lapide è in cirillico, l’unica cosa che capisco sono le date. Una di esse, nell’ultima riga, dice “1943”. Sento il cuore aumentare i suoi battiti. Forse è proprio questo il luogo che sto cercando.

Sulla pietra bianca, leggermente annerita dal tempo, è scolpita una stella a cinque punte. Dev’essere una lapide lasciata dai partigiani di Tito, ma per capire qualcosa di più dovrei tradurre il testo.

Sto pensando come fare, quando sento alcune voci che si avvicinano. Pochi secondi dopo, alle spalle della lapide, sbuca un ragazzino in bicicletta. Fa un ampio giro intorno alla radura e si ferma a qualche metro da me, guardandomi con curiosità.

Avrà circa dodici o tredici anni. Gli chiedo se parla l’inglese. Mi dice di sì con la testa.

“Questo posto è Lipova Ravan?” chiedo.

Annuisce.

Gli indico il cippo.

“Puoi tradurre le parole scritte sulla pietra?”.

Questa volta, con la testa, fa di no.

Nel frattempo è arrivato anche un uomo. Dev’essere il padre. A differenza del bambino, il suo sguardo sembra diffidente.

Lo saluto e chiedo anche a lui se parla inglese. Mi risponde in montenegrino. Allora gli indico la lapide e gli chiedo cosa significhi. La legge, parola per parola, ad alta voce. Gli unici due termini che afferro sono “okupàtora” e “ofanzìve”. “Occupatori” e “offensiva”. Ripeto queste due parole con il tono di una domanda.

L’uomo mi guarda divertito, come se si trattasse di una barzelletta: “Okupàtora: Hitler! Deutsch! Italiano! Ofanzìve: pum, pum, pum!”.

Mi chiede se sono tedesco. Alla mia risposta ribatte qualcosa nella sua lingua, che naturalmente non intendo. Ma dalla sua espressione, e da come se ne va chiamando con sé il bambino, capisco che non ha nessuna voglia di perdere tempo con me.

Mentre sto per andare via, vedo tornare il ragazzino. Questa volta è a piedi. Ed è solo. Punta diritto verso di me. Devo averlo incuriosito. Gli sorrido.

“Quanti anni hai?” chiedo.

“Tredici”.

“E come ti chiami?”.

“Marko”.

Senza il padre, sembra aver preso coraggio. Si avvicina alla lapide e la guarda in silenzio per qualche secondo. Poi mette il dito su ogni parola e legge una serie di nomi. “Krstinja”. “Mitra”. “Milìvoje”. “Jovanka”. “Ratko”. Qui sotto è sepolta un’intera famiglia. Sterminata dagli “occupatori” durante la “quinta offensiva”, nel 1943.

Sulla lapide non c’è una data precisa, ma la “quinta offensiva” ebbe inizio verso la metà di maggio, un paio di settimane dopo la morte di mio nonno. Fu chiamata operazione “Schwarz”: ancora una volta i tedeschi vennero in aiuto degli italiani e insieme spinsero i partigiani fuori dal Montenegro.

Secondo il Rapporto sui crimini italiani stilato dal governo jugoslavo, durante quelle operazioni i soldati della “Ferrara” e le SS della “Principe Eugenio” saccheggiarono e distrussero, in parte o del tutto, ogni centro abitato della zona, fucilando un gran numero di civili. Accusati, o solo sospettati, di essere partigiani.

Questa fotografia è stata scattata a Nikšić, durante i funerali dei soldati italiani morti ai primi di maggio del 1943. Tra quelle bare c’è anche quella di Romolo. I corpi erano stati recuperati dopo quasi un mese, ma di come ho saputo tutto questo, e dei fatti imprevedibili che mi hanno portato a ritrovare questa foto, ora non posso dire. Non ce n’è il tempo.

Mostrare questa foto mi serve a immaginare il silenzio di quel momento, per paragonarlo a un altro silenzio. Perché, anche se non sembra, ogni silenzio è diverso da un altro. E ognuno risuona in un modo tutto suo.

Quando Marko, il ragazzino, è andato via, io ho ripreso il cammino. Ma prima di lasciare il piccolo spiazzo di Lipova Ravan, i miei occhi sono rimasti colpiti da un rudere. Sono le rovine di una casa. La struttura in pietra è rimasta in piedi, quasi intatta, mentre il tetto è venuto giù del tutto. Le travi di legno, completamente marce, giacciono sparse intorno al perimetro. Sono sommerse dalle erbacce.

Mi avvicino per quanto è possibile a uno dei lati dello scheletro. Un recinto di filo spinato racchiude, quasi per intero, ciò che resta del casolare. Cerco, sopra le travi, i segni di un antico incendio. Scruto, in mezzo alle pietre, qualche traccia di proiettile. Chissà se è qui che è morto Romolo? Magari, nella sua “ultima disperata difesa” (come dice lo stato di servizio) ha trovato rifugio proprio tra queste pareti.

Niente e nessuno però, qui, mi può rispondere.

Allora continuo a camminare.

E cammino per un tempo che non saprei. So solo che il sole, oramai, è piuttosto alto.

A un certo punto, sulla mia destra, appena nascosto dagli alberi, si apre uno spazio aperto in leggera discesa, circondato tutto intorno dalla vegetazione. Sembra un pascolo. Decido che mi fermerò qui, per riposare un poco, rifocillarmi e prendere qualche appunto.

Tolgo lo zaino. Mi siedo sull’erba, con le spalle appoggiate alle rocce arrotondate che affiorano dalla terra. Ricordano molto quelle che in Puglia si incontrano sulle colline delle Murge.

Resto in silenzio per un tempo indefinito, mentre il vento soffia tra le foglie.

Non so se sia questo il luogo che sto cercando. Non so neanche se sia quello dove ho incontrato Marko. Potrebbe non essere affatto qui a Lipova Ravan. Per quanto ne so, potrebbe essere più giù o più su, da qualche parte nella valle. Ma, a questo punto, trovare un luogo esatto non mi interessa più. Per me, ora, il posto è questo. È proprio qui dove sono adesso.

Guardo il cielo. E poi guardo le montagne deserte intorno a me. Penso a mio nonno, e cerco di immaginare la sua vita, di cui non so nulla. Mi rendo conto che, se scrivo e parlo con me stesso, lo faccio per riempire in qualche modo tutto questo bianco.

Avevo portato con me anche una poesia. Volevo leggerla ad alta voce. Un piccolo dono, da portare a qualcuno che non ho mai conosciuto. Ma ora che sono qui, preferisco offrirgli il mio silenzio.

Bologna, gennaio 2014

L’ho già detto. In famiglia, di tutta questa storia, non avrei voluto parlare. Almeno non prima di averne fatto qualcosa di buono da leggere. Ma poi ho ricevuto questo invito. Ho fatto leggere il mio racconto a un amico fidato, e lui mi ha chiesto di farne un monologo, da leggere in teatro.

A questo punto, non avevo scelta. Mi toccava vuotare il sacco con i miei. Anche perché volevo che ad ascoltare questa lettura ci fossero anche loro. Quindi, qualche tempo fa, li ho invitati a fare un giro a Bologna. Ci siamo dati appuntamento in centro. E, dopo aver fatto una passeggiata, ci siamo seduti al tavolino di un caffè.

In attesa dell’aperitivo, cercavo di mettere insieme le parole per raccontare tutto. Non è una cosa facile. E poi, in questi casi, le reazioni di chi ascolta possono essere molto diverse da quelle che ci si aspetta. Più passavano i secondi e più diventavo inquieto.

Finalmente arriva la cameriera con i nostri bicchieri. Li posa uno alla volta sul tavolino. Sta per andarsene, ma mia madre la ferma. Le chiede di portarle un piattino: vuole togliere il ghiaccio dal suo analcolico.

Mentre aspettiamo che la ragazza ritorni, mi accorgo che mio padre sta sorridendo tra sé e sé.

“Mi è tornata in mente una cosa” dice. “A proposito del ghiaccio”.

Ci racconta che quando era bambino non c’erano ancora i frigoriferi e ogni tanto bisognava andare a comperare un grosso pezzo di ghiaccio. A volte sua madre mandava lui. La rivendita non era molto lontana da casa, ci arrivava a piedi. Comperava il ghiaccio e glielo porgevano sulle mani nude, coperto solo da un sottile strato di carta.

Carta o non carta, dopo un po’ che camminava, quel pezzo di acqua gelata cominciava a bruciare sulle dita. Bisognava resistere. Poi, quando arrivava a casa, il macigno finiva diritto nella ghiacciaia, dove per un certo tempo avrebbe resistito allo scioglimento.

Mi sa che succede così anche con la memoria. All’inizio le cose passate sembrano una massa compatta. Poi quella massa lentamente si disfa, e alla fine si dissolve. Ma la memoria è lenta a sciogliersi, più lenta del ghiaccio, e a volte non scompare proprio del tutto. A più di sessant’anni di distanza, mio padre ricorda ancora il gelo che gli arrossava le mani.

Finito il suo racconto, mi guarda sorridendo, con gli occhi illuminati da un certo orgoglio. Gli stessi occhi che aveva forse quel giorno, quando era tornato a casa con il suo pezzo di ghiaccio sano e salvo. Fiero di quella che per lui era stata un’impresa importante. Forse era stata davvero una avventura da eroe. Ora, in effetti, credo proprio che lo fosse.