Stevo Grabovac © Tajana Dedić-Starović Ostić/Imprimatur Editore

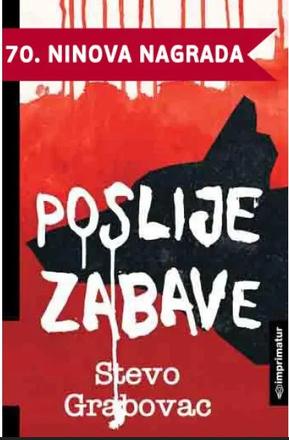

Pubblichiamo un estratto inedito dall’ultimo romanzo dello scrittore Stevo Grabovac, Poslije zabave [Dopo la festa] che gli è valso il 70º premio NIN, uno dei riconoscimenti letterari più prestigiosi nell’area dell’ex Jugoslavia

MIO PADRE è stato il primo vero scrittore che ho conosciuto in vita mia. E ancora oggi lo ricordo allo stesso modo: seduto curvo su una vecchia macchina da scrivere, con una sigaretta puzzolente marca Morava tra le labbra, che batte una delle sue tante denunce, ricorsi o istanze. Li scriveva con perseveranza e li mandava a questa o quella autorità, di questo o quello Stato. Da noi, le autorità e gli stati cambiavano periodicamente, ma le ingiustizie rimanevano sempre le stesse.

Aveva la scomoda abitudine di concepire il testo prima su pezzetti di carta che lasciava ovunque per l’appartamento e che nessuno doveva toccare: sul divano in salotto, sul tavolo da pranzo, sulla lavatrice o sulla piastra guasta del fornello elettrico – tutto era pieno di quei foglietti colorati scritti con la sua calligrafia piccola e illeggibile. La catastrofe iniziava quando se ne smarriva uno. Allora mio padre iniziava a imprecare furibondo, per poi passare di stanza in stanza, rigirando centinaia di volte tutti i suoi appunti e creando solo più disordine, e alla fine, come un moccioso arrabbiato, si irrigidiva e si rifiutava di parlare con chiunque. Gli si poteva chiedere qualcosa o dirgli di tutto, ma lui rimaneva muto e sordo a tutto ciò che lo circondava. Questo suo broncio durava talvolta troppo a lungo, ma poi finiva sempre allo stesso modo: prendeva il cappotto dall’armadio nell’ingresso, si infilava il cappello in testa e usciva dall’appartamento senza dire una parola, per una delle sue rare e solitarie passeggiate. Quando tornava, riacquistato il dono della parola, si comportava come se nulla fosse accaduto.

Lui non ha mai avuto uno studio o una scrivania propria; quando batteva il testo a macchina, si chiudeva in camera da letto, si sedeva sulla sponda del letto matrimoniale e collocava la macchina da scrivere su uno sgabello che tirava a sé e teneva fermo con i piedi. Non usciva di lì per giorni, dalla stanza si poteva udire solo il monotono suono dei tasti della vecchia macchina da scrivere: tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap tap. Certe volte, la fastidiosa melodia veniva interrotta da brevi pause riempite da un piacevole silenzio; allora cambiava il foglio nel carrello, avvolgeva il nastro o si alzava per stiracchiare le gambe intorpidite. Altre volte, con una brusca interruzione del ticchettio dei tasti, dalla stanza si poteva sentire:

“Ma porco di quel cane!”

Questa sua imprecazione preferita poteva significare solo una cosa: che uno dei tasti si era incastrato. Ogni qualvolta ciò accadeva, per ragioni del tutto sconosciute, si inceppavano anche tutti gli altri tasti, e sulla carta restava solo un mucchio di x. Mio padre non guardava mai il foglio o la tastiera mentre premeva sui tasti, bensì leggeva gli appunti che posizionava sotto uno dei lati della macchina, e così si accorgeva di tutti questi intoppi quando ormai era troppo tardi. In quel caso poteva solo inspirare profondamente, tirare fuori i fogli inutilizzabili dal rullo, accartocciarli e buttarli, per poi, con infinita pazienza, cercare di staccare i tasti uno ad uno. Una volta completato questo tedioso e irritante compito, lubrificava tutto il meccanismo con olio da macchina e lo puliva con pennelli e strofinacci conservati con cura in una piccola scatola di latta che odorava di inchiostro. Solo allora inseriva di nuovo il foglio nel carrello e ricominciava tutto da capo.

Da quando ho memoria, mio padre è stato costantemente coinvolto in certe dispute con forze invisibili che governavano le nostre vite. Allo stesso modo, e fin dove può arrivare la mia ingannevole memoria, ricordo che c’erano delle scadenze entro le quali un certo testo doveva essere ultimato e inviato laddove era destinato. E mai - proprio mai - senza eccezioni mio padre riusciva a finire in tempo. E quanto più si accorciava il periodo che precedeva la scadenza, tanto più lui diventava nervoso. Allora era capace di litigare anche per la sciocchezza più banale. Bastava dire qualcosa che lui avrebbe interpretato in modo erroneo o che non avrebbe nemmeno provato a interpretare, talvolta non si spingeva nemmeno a tanto – bastava il nostro silenzio per far sì che iniziasse un litigio. Quando si arrivava a questo punto, e ci si arrivava sempre, con la precisione di una tempesta preannunciata, io cercavo qualsiasi scusa per uscire di casa, ma mia madre, non abituata a uscire da sola e legata al suo ruolo di custode del focolare, era semplicemente condannata a sopportare tutti i suoi capricci. Solo Dio sa quanto fosse una donna paziente, ma mio padre lavorava con diligenza per mettere alla prova i suoi limiti. E quando poi la valanga si scatenava sul serio, tutto andava puntualmente all’inferno; il nostro caldo nido familiare si trasformava in una zona di guerra. Loro due iniziavano a urlarsi contro, con tale irruenza che né l'uno né l'altra faceva una pausa, nemmeno per prendere fiato, le parole rimbalzavano sulle pareti come proiettili, il frastuono echeggiava per le scale del condominio e poco si poteva discernere da quell’isteria di voci. Ma poi, d’improvviso, tutto taceva e nessuno parlava più con nessuno. Quel silenzio era solo una tregua ingannevole sotto la quale infuriava una guerra più subdola. In situazioni come queste io ero una specie di corriere, di portamessaggi tra loro due. Di solito accadeva quando mia madre apparecchiava la tavola per pranzo o cena. Mi chiamava dicendomi: “Va a dire a quello là che è pronto in tavola”. Mio padre allora diventava quello là, il peggiore di tutti i soprannomi che gli potesse dare, ma persino quando diventava così impersonale, lei non riusciva a lasciarlo crepare di fame. Io entravo nella camera da letto e lo trovavo sempre nella stessa posizione, circondato da una cortina di fumo slabbrata, e in bocca un moncone di sigaretta da cui pendeva la cenere. Quando gli dicevo quello che avevo da dire, ciò per cui ero venuto, lui solitamente rispondeva allo stesso modo: “Non posso ora, non vedi che sto lavorando?” A volte non diceva niente, e io, probabilmente perché non mi piaceva essere preso in giro, o forse mi dava fastidio quella sua sordità, ripetevo come un mantra la stessa frase, che era pronto in tavola e che aspettavamo lui. Allora, senza alzare lo sguardo e con una voce così fredda da poter uccidere con la sua stessa freddezza diceva: “Ti avevo sentito anche prima.” Altre volte entravo e non dicevo niente, mi limitavo a osservarlo, sicuro che non fosse consapevole della mia presenza. Penso che sarei potuto stare così per ore senza che mi notasse, come se niente, a parte quella macchina da scrivere, esistesse per lui in questo mondo. Sono quasi certo che non si sarebbe mosso nemmeno in caso di incendio o di qualche allagamento, sempre che non fosse messo a repentaglio il sensibile meccanismo della sua macchina. Tuttavia, mia madre e io eravamo in qualche modo abituati a questo suo comportamento e potevamo prevedere con esattezza quando sarebbe accaduto cosa. A volte succedeva però che venisse a trovarci qualcuno che non sapeva che mio padre era nel pieno della sua fase creativa. In queste occasioni non di rado capitava che sbattesse la porta in faccia alle persone o che le buttasse fuori dall’appartamento, cosa che ha seriamente ridotto la cerchia già molto stretta dei suoi amici.

Durante quelle giornate per lui non esistevano né sonno, né cibo né riposo. Si alzava prima di tutti, annotando qualcosa già di buon’ora, mentre a tarda notte poteva capitare che lo trovassi sonnecchiante al tavolo da pranzo, con la testa appoggiata su una di quelle enciclopedie che doveva avere sempre a portata di mano. Lo scuotevo e lui sobbalzava emanando suoni indecifrabili – “Ma dormi ogni tanto?” - gli chiedevo, e lui, riprendendo rapidamente conoscenza, rispondeva con freddezza: “Fammi finire questa cosa”, il che era per me un chiaro segnale che dovevo filare. Dal fascio di luce che entrava nella mia stanza sapevo che rimaneva sveglio ancora a lungo. Mangiava in fretta, e solitamente in piedi, tenendo in una mano il piatto, nell’altra il cucchiaio, beveva il caffè in un unico sorso, freddo o bollente che fosse. E quando parlava poteva capitare che si fermasse a metà frase per poter annotare un pensiero, che, come una mosca noiosa, gli ronzava in testa.

I nervosismi, le imprecazioni e le liti, tutto questo finiva quando mio padre finalmente portava a termine il testo sul quale stava lavorando. Potevo presagire l’arrivo di questi giorni da un’insolita pace, come se calasse da altezze sconfinate; forse si trattava solo dell’assenza del suono della macchina da scrivere, ma a me pareva la discesa dello Spirito Santo. Mio padre allora infilava il testo in una busta, la chiudeva e la sigillava. Tutt’ora avverto l’odore della cera mescolato ai fumi di fosforo dei fiammiferi. Poi prendeva un piccolo timbro di ottone, che portava al ciondolo del portachiavi, e lo imprimeva nella cera sciolta, dopo di che lo riagganciava di colpo al portachiavi, mentre sulla busta rimaneva un’impronta nitida del suo monogramma. Quindi portava la lettera alle poste, lo faceva sempre di persona, come se temesse di affidare questo pacco sensibile al destino o alle mani di qualsiasi altra persona. Mandava tutte le lettere tramite raccomandata e collezionava con cura le ricevute postali come i ragazzini collezionano le foto dei calciatori. Al ritorno, con voce stanca e soddisfatta regolarmente notificava: “Tutto qua. Non scriverò mai più nemmeno una sola parola”.

Nessun testo di mio padre aveva meno di dieci pagine, densamente dattiloscritte. Li batteva tutti in tre copie, una delle quali rimaneva nel suo archivio personale. Così chiamava la collezione di scatole di cartone che nel tempo ha finito per occupare gran parte dello spazio in tutti gli armadi e gli scaffali nel nostro appartamento. Dentro c’erano cartelle ben ordinate, sulle cui superfici erano incollate piccole etichette rotonde, di solito in alto a destra, con dei segni, combinazioni di lettere e numeri, che solo lui sapeva decifrare. Nelle cartelle c’erano tutti gli atti che aveva scritto, varie corrispondenze ufficiali, delibere, gazzette ufficiali, lettere, appunti, articoli di giornale e poesie. Per tutta la vita mio padre aveva scritto poesie che, a parte alcune eccezioni, pubblicate prima della guerra, sistemava lì con tutto il resto che aveva scritto, senza alcuna differenza.

Non ho mai capito il vero scopo di quel regno di cartone, sul quale si raccoglieva la polvere e si moltiplicavano i ragni, ma mio padre non permetteva che neppure una scatola venisse spostata a sua insaputa.

Traduzione di Marija Bradaš e Marijana Puljić

Stevo Grabovac a Venezia

Il 25 marzo a Venezia si tiene un incontro con lo scrittore Stevo Grabovac, che converserà con Marija Bradaš, docente di Ca’ Foscari, e il suo editore Boris Maksimović, nell'ambito degli "Incontri di civilità - Writers in conversation", organizzato da "Venezia legge i Balcani" e "Ca' Foscari". L’incontro si svolgerà in lingua serba con la traduzione in italiano a cura di Marijana Puljić. Si veda il dettaglio dell'iniziativa.

Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!