Mentre un Erdoğan vittorioso nell'ultima competizione elettorale proclama un nuovo futuro per la Turchia, la sua guerra ai social media e i nuovi poteri dei servizi segreti nascondono risvolti inquietanti. Un commento

Poche ore dopo il delinearsi di una chiara vittoria elettorale alle amministrative dello scorso 30 marzo, il primo ministro turco Recep Tayyip Erdoğan si è lasciato andare, da un balcone trasformato in pulpito, ad un discorso fiume, durato ben 46 minuti e trasmesso da tutte le TV. Erdoğan ha annunciato l’avvento di una Nuova Turchia, destinata ad essere ripulita dallo “stato parallelo” che l’ha finora corrotta e senza altre registrazioni audio o scandali ad infangarla. “I responsabili di queste macchinazioni saranno perseguiti e la Nuova Turchia sarà nuovamente libera”, dichiarava con sicurezza il capo del governo.

Lontana da quel pulpito e dalla folla che si era ammassata per ascoltare l’accorato discorso, un’altra fetta di Turchia si scopriva meno giubilante. Quel nuovo paese che andava delineandosi nelle parole di Erdoğan, sembrava sempre più lontana dall’essere anche casa loro.

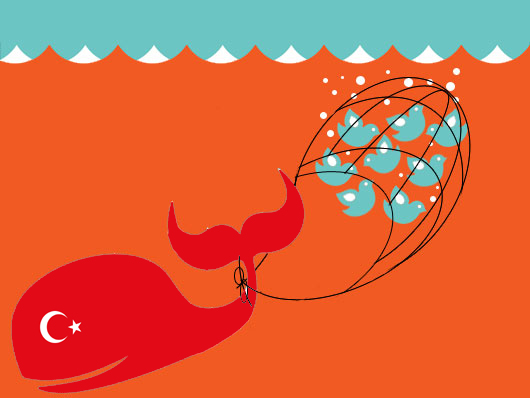

Una minaccia di nome Twitter

Quando la Turchia fu travolta da quella che fu presto nota come protesta di Gezi Park (o OccupyGezi nel gergo online), non furono i media turchi a mostrare la brutalità della polizia, i feriti e le violenze. I giovani manifestanti furono ben più rapidi nell’organizzarsi e condividere con il mondo quanto stava accadendo, attraverso i loro cellulari ed i social media, con Twitter protagonista indiscusso. “Questa rivoluzione non sarà trasmessa, sarà twittata”, recitava un murale nei dintorni di piazza Taksim. Così è stato.

Twitter e Facebook sono le due piattaforme più largamente diffuse in Turchia, ma questo genere di crescita non è tra quelle che rende il primo ministro turco un uomo felice, soprattutto da Gezi Park in poi.

Con lo scandalo tangenti dello scorso dicembre e l’ondata di arresti e dimissioni che ha coinvolto le alte sfere governative, dopo che tramite i social network vennero divulgate informazioni coperte da segreto istruttorio, Erdoğan promise di “spazzar via” il famoso sito di microblogging, minacciando di bandirlo insieme ad altre popolari piattaforme. E così fece, al momento più opportuno. Giusto pochi giorni prima delle elezioni amministrative, le autorità turche bloccarono Twitter, seguito a ruota da Youtube. Erdoğan fu fedele ai propri proclami, gridati il 21 marzo da un palco: “Noi sradicheremo questo Twitter! Sì, tutti loro (NdT i social media). E non mi importa nulla di quel che la comunità internazionale ha da dire a riguardo!”.

Da un punto di vista puramente statistico la Turchia, con i suoi 12 milioni di utenti, è tra i dieci paesi al mondo in cui il popolare social è più diffuso. Inoltre, secondo i dati forniti da Twit Turk, il giorno stesso in cui Twitter fu bloccato vennero registrati oltre mezzo milione di tweet.

La censura delle piattaforme non è stata l’unica arma usata da Erdoğan nella sua guerra personale contro i social media. Durante le proteste di Gezi Park, nel tentativo di scoraggiarne l’uso da parte dei cittadini, il governo promosse anche una bizzarra campagna di sensibilizzazione. Uno degli annunci così recitava: “La violenza è un crimine. [Lo è] anche su Internet? Assenza di regole non significa autentica libertà!” In parole povere, si equiparavano l’uso di internet e l’usare violenza contro le persone. Insieme allo slogan campeggiava il volto tumefatto di una donna: una scelta deprecabile, se si considera la violenza che, quotidianamente, devono subire le donne in Turchia.

Venne anche avviata dalla gioventù militante del partito una campagna social media pro AKP (il partito al governo), condotta monitorando i contenuti online e diffondendo i messaggi governativi attraverso tutta la rete social, in modi simili a quanto fatto in Cina con il 50-cent party o, più recentemente, in Israele. Questa iniziativa fu intrapresa poco dopo le proteste estive, che non solo sconvolsero il paese, ma soprattutto misero in luce l’incapacità del governo in carica di relazionarsi con il popolo online.

Il famelico YouTube

La contesa s’incendiò ulteriormente quando su YouTube apparvero alcuni compromettenti video, relativi ad uno scandalo di corruzione, che coinvolgevano esponenti di spicco del governo (tra cui tre ministri, poi dimissionari, e i loro figli). Il 6 febbraio successivo il governo si affrettò a proporre alcuni emendamenti alla Legge su Internet n° 5651, che fu promulgata nel maggio 2007 e fornisce le basi legali alla recente ondata di censura.

A giudizio del popolare giornalista turco Yavuz Baydar, gli emendamenti rappresentano un indizio di grave regresso dei diritti alla libertà di espressione in Turchia, oltre ad essere stati proposti con un tempismo decisamente sospetto e preoccupante. Essi prevedono: l’ampliamento dei poteri del ministero delle Infrastrutture e delle Comunicazioni, al quale è data la possibilità di bloccare contenuti online senza la supervisione di un tribunale; la concessione al Direttorato per le Telecomunicazioni (TIB) dell’autorità utile a bloccare di propria iniziativa l’accesso a siti web, senza attendere l’ordinanza di un tribunale, qualora si ritenga sia stato leso in qualche misura il diritto alla privacy; l’applicazione di pene accessorie per autori e fruitori di contenuti online, senza che siano previste modalità di risarcimento nel caso di blocchi o censure ingiustificati; l’obbligo per le società private di telecomunicazione di agire tempestivamente, entro 4 ore, in risposta ad un’ingiunzione di blocco dal TIB.

La possibilità di bloccare direttamente gli URL è, secondo Ahmet Sabancı, membro della Associazione Informatica Alternativa, tra i più inquietanti poteri di cui il TIB è stato investito perché questo genere di tecnica implica che il governo ricorra a diffuse forme intrusive di sorveglianza online.

Geoffrey King, direttore del gruppo di tutela di Internet presso il Comitato per la Protezione del Giornalisti (CPJ), ha recentemente dichiarato che queste decisioni sono un chiaro segnale di uno slittamento della Turchia verso forme di “autoritarismo online”.

Salvare la faccia?

Altri segnali raccolti non sono certo confortanti. Lo scorso 17 aprile, in seguito agli incontri tra rappresentanti di Twitter e le autorità turche, l’Autorità turca per le telecomunicazioni ha dichiarato che “passerà al setaccio ogni singolo post su Twitter, alla ricerca di contenuti illegali”. Il ministro delle Comunicazioni Lufti Elvan ha inoltre dichiarato che Twitter ha già eliminato oltre 200 contenuti e proseguirà in questa direzione nel rispetto di cinque diverse ordinanze di tribunale (Twitter ha confermato la rimozione di soltanto una parte di questi contenuti).

Le cose non stanno esattamente così. Tecnicamente, le autorità turche non possono scegliere e censurare autonomamente i contenuti Twitter. Piuttosto, è Twitter stesso che dispone autonomamente di uno strumento specifico, usato unicamente in risposta ad una “valida e motivata richiesta da parte di entità riconosciute”, come spiega un post sul blog ufficiale del social network. Dichiarare di poter censurare qualsivoglia contenuto di Twitter è una mistificazione che ha lo scopo di dipingere le autorità turche come vittoriose, all’interno della diatriba cominciata quasi un anno fa.

Le continue accuse, rivolte a Twitter, di evasione fiscale e altri crimini, nonché la decisione del social network di non aprire un ufficio di rappresentanza in Turchia, dimostrano soltanto che in questa faccenda c’è ben più di quanto il governo voglia divulgare.

Inoltre nonostante la corte costituzionale turca abbia decretato che la chiusura di Twitter in Turchia sia contraria ai principi costituzionali e abbia ordinato l’immediata rimozione del bando, Erdoğan ha continuato imperterrito nella sua opera di demonizzazione dei social media, definendo Facebook “immorale”, YouTube una “forza famelica” e promettendo di “sradicare” Twitter. Così stando le cose, non c’è alcuna garanzia che quanto accaduto, nonostante l’intervento della corte costituzionale, non possa accadere nuovamente. In effetti, YouTube continua a non essere raggiungibile, mentre la legge che garantisce al governo l’autorità per intervenire è ancora in vigore.

Servizi segreti

Un’ulteriore minaccia giunge dalla nuova legge sull’Agenzia d’Intelligence Nazionale (MIT, i servizi segreti turchi), promulgata lo scorso 18 aprile e già al centro di furiose polemiche. Questa nuova legge dona carta bianca all’Agenzia, consentendo l’accesso indiscriminato alle informazioni sensibili raccolte da enti pubblici e privati (tra cui le società che forniscono l’accesso a internet). Ne amplia inoltre l’operatività sul territorio nazionale. Insieme alla già citata legge su Internet, i nuovi poteri del MIT accrescono il timore attorno al rischio di violazioni della privacy, la possibilità di essere schedati e tracciati online e, in definitiva, la nascita di uno “stato d’intelligence”.

Il partito repubblicano all’opposizione ha dichiarato che questa legge equivale a concedere ai servizi segreti il “diritto di uccidere”, mentre dalle fila del governo, per voce del ministro dell’Interno Efkan Ala, giunge il sostegno all’iniziativa, vista come un positivo progresso verso una migliore democrazia. Nonostante sia in attesa dell’approvazione del Presidente della Repubblica Gül, sono scarse le speranze di vedere la legge respinta dal veto presidenziale; più probabile sia invece approvata, come già accaduto con gli emendamenti alla legge su Internet.

In conclusione, non sembrano convincenti le giustificazioni del governo alle recenti iniziative legislative, mentre altri sono i fatti incontrovertibili: la Turchia è, secondo il rapporto annuale CPJ, la nazione con il più alto numero di giornalisti incarcerati ed è 154a su 179 nella classifica Press Freedom Index di Reporter senza Frontiere; YouTube è tutt’ora censurato e le continue dichiarazioni del primo ministro appaiono tutt’altro che concilianti.

Ad oggi, nessuno ha mosso passi concreti per un futuro più sereno e stabile: né online, né offline.

Questa pubblicazione è stata prodotta con il contributo dell'Unione Europea. La responsabilità sui contenuti di questa pubblicazione è di Osservatorio Balcani e Caucaso e non riflette in alcun modo l'opinione dell'Unione Europea. Vai alla pagina del progetto Safety Net for European Journalists. A Transnational Support Network for Media Freedom in Italy and South-east Europe.

Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!