I dittatori sono destinati a non andarsene mai, a rimanere per sempre nella nostra vita. Sumeja è cresciuta nella Libia di Gheddafi. Un racconto

(Quest'articolo è stato pubblicato originariamente da Kosovo 2.0 e This Recording)

Il mio primo ricordo è bizzarro e arroventato: un enorme sole spreme l'aria, miraggi che emergono dal marciapiede e io che salto, scalza, da un piede all'altro. La mia vita è iniziata là, in una periferia della città di Ajdabiya, in una serie di edifici affittati dall'azienda per la quale lavorava mio padre. A giudicare dalle conchiglie che trovavamo quando si scavava il terreno anche solo di qualche centimetro, il compound, un'ora dalla costa, si trovava in un'area che in passato era in fondo al mare.

Avendo trascorso la mia prima infanzia a scavare alla ricerca di tesori ed a rincorrere il furgoncino dei gelati che arrivava sempre durante la gaaila (siesta) dei genitori, la vita mi pareva magica, appiccicosa e dipinta con tutte le tonalità del calore e della felicità.

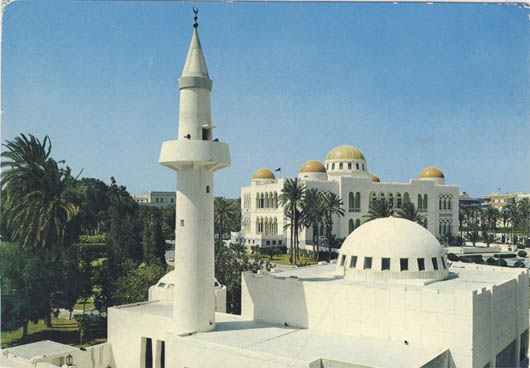

L'inizio della mia vita da scolara ha reso la vita meno magica e più pratica ed ha portato tre novità: il colore verde, l'ambizione e l'ideologia. All'età di nove anni, la mia ambizione ad essere la migliore della classe derivava dalla speranza che i bei voti e il mio superlativo spirito rivoluzionario e anti-americano mi avrebbero portato ad incontrare baba Mu'ammar Gheddafi. Ovviamente il mio colore preferito era il verde e tutte le volte che mi si chiedeva quanti anni avevo rispondevo che ero nata nell'ospedale Al Haddra (Il verde) nel 1985, l'anno prima dell'aggressione cristiano-occidentale di Tripoli.

Da allora in avanti la mia verde infanzia è divenuta un susseguirsi di vacanze estive molto lunghe che culminavano nelle celebrazioni pubbliche della rivoluzione. Amavo tutto questo: i canti e le danze a lui dedicate, gli slogan tratti dal suo libro declamati in TV prima del telegiornale, lui che parlava senza fine in modo colloquiale del Grande acquedotto artificiale portato sin nel cuore del Sahara, un astuccio con raffigurate due mani che tagliavano le catene dell'imperialismo, lui o le sue parole stampate sulla nostra tuta da ginnastica. Quella Libia mi ha trafitta. Non sono mai stata bosniaca, europea o bianca. Le lentiggini sul mio viso erano mera testimonianza della volontà umana di superare e trasformare l'ovvio e quindi, la verità.

Improvvisamente, il nostro amore verde ha iniziato il suo autunno. Una mattina presto, Suleiman, il nostro imam giovane e bello, è stato arrestato e portato via. Non vi era alcuna incriminazione a suo carico e nessuna possibilità d'appello. Suleiman, con la sua tunica bianca, era “troppo musulmano” una minaccia alla Jamahiriya. La mattina in cui è stato portato via sparirono anche molti altri. Per mesi non si celebrò più alcun matrimonio. Le donne sussurravano, gli uomini non si riunivano. La vita era dolorosamente silenziosa e discreta. Negli anni successivi, alle porte delle famiglie di chi era stato portato via, vennero depositate delle bare, prima dell'alba, come quando erano stati sequestrati.

Gli anni passarono veloci e scomodi. Le sanzioni economiche imposte alla Libia significavano meno cose da poter comprare. Stranamente, il cosiddetto supermercato sociale vendeva vestiti della Benetton. Abbiamo desiderato ogni sorta di dolci, ma lo facevamo con vestiti del decennio precedente, firmati da un designer italiano.

Presto, apparvero sui tetti le parabole satellitari. Cambiò la nostra vita. Fummo scioccati dallo scoprire che gli Stati uniti non subivano ogni giorno incendi o tornado, come i notiziari libici avevano ripetuto sera dopo sera.

Una di quelle calde notti d'estate scrutavo la luna, cercando di recitare un poema arabo classico dedicato alla luna ed alla bellezza della notte. Nel mezzo dei miei innumerevoli tentativi falliti una delle mie amiche mi disse che gli americani avevano intagliato il profilo di Mu'ammar Gheddafi sulla superficie lunare. Ho cercato di ragionare con lei, di spiegare l'ovvio. E le stringevo entrambe le mani, scuotendola. Le urlavo “Siamo i loro nemici! Perché dovrebbero intagliare la sua faccia sulla luna?!”. Di ritorno a casa mio padre ha dovuto spiegarmi un'altra differenza tra le persone: vi sono amici che si possono frequentare e vi sono amici i cui genitori sono personale militare.

Nel 1995 è arrivato l'ultimo colpo. In risposta agli sforzi di pace tra palestinesi e governo israeliano Gheddafi espulse circa 30.000 palestinesi residenti in Libia. Alcuni di loro vennero lasciati sul confine, nel mezzo del deserto. La famiglia del mio amico Ilham fu tra quelle espulse. Un mese dopo che Ilham se ne era dovuto andare ho visto sulla tv nazionale il padre del primo ragazzino di cui mi sono innamorata, impiccato, per tradimento e cospirazione contro la rivoluzione.

Non serve dirlo, non ho mai incontrato quell'uomo vestito in uniformi così funky, quello che viveva in un'illusione, affondando in sangue e petrolio, paura e odio. Invece ho incontrato Hannah, Aisha, Salah, Miftah, Sayf, Ruwayda. Durante le notti d'estate parlavamo tra noi, urlando da un sootoohs (terrazzo sul tetto) all'altro. Il caldo insopportabile e il basso voltaggio che impediva il funzionamento di qualsiasi aria condizionata significava che avremmo dormito là, all'aperto, sopra di noi solo il cielo. Non sono stata mai più felice come allora. Ho conosciuto le privazioni, l'ingiustizia e il male – Sarajevo era sotto assedio, la Libia sotto un artiglio – ciononostante percepivo la libertà dentro di me. L'angoscia veniva come una tempesta di sabbia, di solito in tarda mattinata, ma poi spariva completamente prima di bere il thé del pomeriggio.

I dittatori sono per sempre; una circostanza invariabile che è parte integrale di un piano individuale. I presidenti eletti democraticamente non sono altro che una scelta che noi o chi è in Florida fa su un pezzo di carta, che siano un uomo in topless che gioca con i cerchi o un cowboy testardo, è una relazione certo lunga ma che prima o poi finisce.

I dittatori invece sono qui per rimanere, per avere e per aggrapparsi, per sempre, per il sempre peggio, nella malattia e nella salute. Sino a non molto tempo fa, la relazione con loro poteva terminare diventando dissidenti. Ora si può porvi fine diventando rivoluzionari, andando in piazza o impugnando un fucile. Ma anche in questo caso, con tutto in gioco, la relazione rimane. Non è una forma di Sindrome di Stoccolma, tutt'affatto! E' un dannato legame fatto di emozioni in conflitto e memorie che può essere ridotto ad un'unica frase: tutte le persone e cose che amavamo e che abbiamo perso per colpa di persone che abbiamo ammirato.

Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!

To Top

To Top