Opera di Milan Simić (Eugenio Berra/flickr)

Otto giorni intensi, lungo il cordone ombelicale d'Europa. Questo diario ci accompagna in un viaggio imperdibile

(Vai al blog Macondo Express per visualizzare tutte le puntate)

Oggi è il giorno in cui, finalmente, saliamo sul battello e iniziamo la navigazione. Il nome del battello è “Kovin”. Kovin è una città della Vojvodina a 80 km da Belgrado, famosa per la presenza di un grande ospedale psichiatrico, tanto che ormai nel linguaggio comune, in Serbia, dire “Sei di Kovin” equivale a dire “Sei matto”. Forse anche per questo Kusturica l’ha scelto, chissà. Sarebbe molto nel personaggio. È un po’ come, per noi (mi scusino i non milanesi), dire “Devi andare al Paolo Pini”. E infatti, noi dove abbiamo fatto la grande festa per i 40 anni della radio? All’ex OP Paolo Pini! Vedete che tutto torna…

È un battello storico, del 1922, che appartiene tuttora alla marina fluviale jugoslava (JRB). La marina fluviale è rimasta una delle pochissime istituzioni di questo paese che ancora portano il nome “Jugoslavia”. Ma anche questo ci piace, in fondo la Jugoslavia era anche un sogno di convivenza tra diverse etnie, culture e religioni che purtroppo è finito nel sangue ma che prima è durato 70 anni, non bisogna dimenticarlo. E non è vero che sia stato sempre il pugno di ferro di Tito a tenere tutto insieme. In posti come la Bosnia la convivenza durava pacificamente da secoli.

Per me, però, è un’emozione soltanto metterci piede soprattutto per il film. Kusturica è tra i miei registi preferiti in assoluto e Underground, che è il suo capolavoro, è uno dei miei film di culto. Penso di averlo visto qualcosa come 7-8 volte. Ovviamente, me lo sono rivisto pochi giorni fa. Ricordo perfettamente la scena: Marko e il Nero, i due partigiani serbi protagonisti del film, hanno appena rapito con un’azione rocambolesca l’attrice Natalija dal teatro dove recitava per gli occupanti tedeschi. In una nebbiosa notte belgradese, il Nero vuole sposare Natalija, che è stata la sua amante, ma lei è recalcitrante e quindi è costretto a legarla. Il matrimonio è organizzato proprio sul barcone ancorato sul Danubio, ma il prete non arriva e Marko ne approfitta per circuire Natalija. Scenata balcanica di gelosia del Nero, poi riprende la festa, interrotta però dall’arrivo dei nazisti, richiamati dalla musica che si sente fino a Belgrado e guidati dal comandante Franz, che il Nero era convinto di aver ucciso nel teatro… ma che purtroppo portava un giubbotto antiproiettile. Nella confusione Natalija riesce a scappare e a buttarsi nelle braccia di Franz, il Nero tenta disperatamente di inseguirla e l’”amico” Marko leva l’ancora e lo lascia in balia del nemico…

Scherzando con alcuni compagni di viaggio dico che dovremmo riprodurre una parte di quella scena, quella in cui si vede sulla tavola imbandita un pesce ancora vivo che si agita sul vassoio di portata, al che il Nero e Marko estraggono le pistole e gli sparano. Fantastico.

Il battello è molto affascinante ma non è grandissimo. Dobbiamo distribuirci, un gruppo a prua e un gruppo a poppa, sempre comunque intorno a una tavola che ben presto verrà imbandita per offrirci caffè turco e… l’immancabile prima rakija della giornata.

Anche il caffè, sia nella versione turca che in quella più simile al nostro espresso, fa molto parte della cultura dei Balcani. La parola caffè si traduce kava in croato e kafa in serbo: per questo nella ex Jugoslavia circola una battuta molto amara secondo cui si sono fatti anni di guerra per stabilire come si dice caffè. In realtà le lingue della ex Jugoslavia, tolto forse il macedone, si differenziano solo per l’accento e per pochissimi particolari, tra cui questo. Prima della disgregazione si parlava di serbocroato, e sarebbe forse più corretto parlarne anche ora.

Il Kovin, ovviamente, batte bandiera serba. I colori della bandiera serba sono quelli tipici del panslavismo, il rosso, il blu e il bianco, soltanto invertiti rispetto, ad esempio, alla bandiera russa. Lo stemma al centro rappresenta l’aquila a due teste, simbolo della dinastia degli Obrenović, con uno scudo crociato che contiene quattro lettere. Esiste una vecchia interpretazione secondo cui sono quattro B, scritte con grafia bizantina, che compongono un motto monarchico. Ma nell’interpretazione moderna sono quattro S cirilliche, che sono fatte come la nostra C e che vanno a comporre il motto “Samo Sloga Srbina Spasava”, cioè “Solo l’unità salva i serbi”. Questo motto è molto rappresentativo di quella che è la cultura dei serbi nazionalisti (per fortuna non di tutti i serbi), che sono perennemente in preda a una sindrome di minaccia e di accerchiamento, prima da parte degli odiati turchi e, in tempi più recenti, da parte degli altri popoli ex jugoslavi, dell’Europa, della NATO e chi più ne ha più ne metta. Il simbolo della croce con quattro S ritorna, infatti, in molti graffiti nazionalisti.

Il sole continua a splendere, il che dovendo affrontare una lunga giornata sul fiume non è male. Ci aspettano più o meno 8 ore di navigazione, viaggiando alla media di circa 10-11 km/h. Eh sì, andiamo piano… il viaggio non è solo slow food, ma è slow in molti sensi. Slow che, curiosamente, in serbo si dice “polako”.

Qualcuno è un po’ preoccupato per tutto questo tempo da passare, ma le preoccupazioni si dissipano subito. In coperta c’è una ricca biblioteca balcanica che Eugenio ha messo a nostra disposizione, con libri di Magris, di Rumiz, di grandi autori locali compresi quelli che incontreremo nei prossimi giorni: Dušan Veličković e il fumettista Aleksandar Zograf.

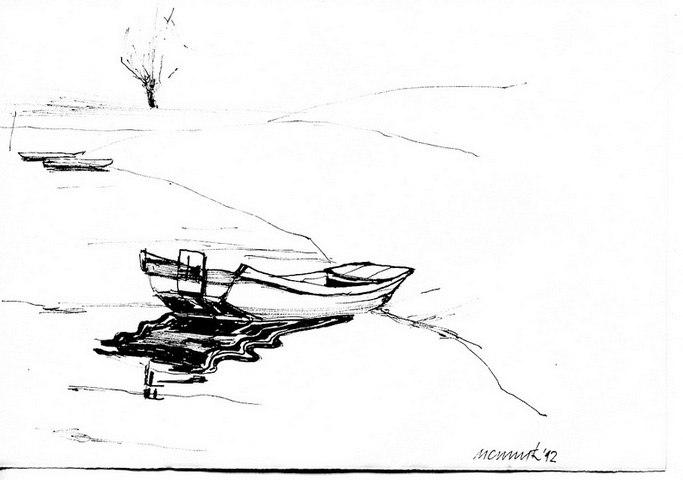

Le pareti rivestite di legno sono decorate con i disegni di Milan Simić, un giovane artista belgradese che è specializzato su un tema che in questo viaggio non può che esserci vicino: le barche. Anche porti, banchine, fari, cantieri navali, ma soprattutto barche, che siano lenti e mastodontici cargo o agili barchette a vela. Il suo mondo sono i fiumi, naturalmente il Danubio e la Sava della sua Belgrado, e il mare del golfo del Quarnero dove trascorre le estati. Lo stile è minimalista, spesso con paesaggi appena tratteggiati e con l’uso del bianco e nero, al massimo con qualche pennellata di colore qua e là. Milan è qui con noi, e i suoi disegni vanno subito a ruba.

Ben presto la navigazione comincia ad essere anche allietata dalla musica. A suonare e cantare per noi c’è il trio di Aleksandar Vasov, dal sudest della Serbia, nella zona al confine con la Bulgaria e la Macedonia.

Nato a Belgrado, Aleksandar ha deciso di ritornare in quella che era la sua terra di origine. Ha studiato veterinaria all’Università di Belgrado, ma contemporaneamente già allora faceva il musicista andando alla riscoperta di pezzi di musica tradizionale nelle taverne belgradesi. Decise di tornare definitivamente a casa il giorno dell’assassinio del premier Djindjić, nel 2003. Soffre i confini, soprattutto quelli per lui artificiosi che separano la Serbia dalla Bulgaria, dove vive metà della sua famiglia e che è già “Europa”, mentre la Serbia non lo è. Sente di appartenere al popolo degli Šopi, diviso tra tre nazioni ma unito da una cultura antica e da una musica altrettanto antica. Oggi questo popolo è famoso solo per la Šopska salata, un’insalata di pomodori, cetrioli, cipolla e formaggio simile alla Feta che è nota come una delle principali specialità serbe. Nella sua fattoria Aleksandar alleva pecore e capre, dal cui latte produce formaggio bianco in salamoia secondo un’antica ricetta, ma ha anche 13 cani da pastore, di razze autoctone come gli ovini, ed è giudice cinofilo. La sua aspirazione è preservare tutto quello che è specifico della sua terra e che lentamente rischia di sparire: gli animali, i prodotti della terra, la cultura e la musica. Il suo strumento principale è il kaval, un antico e semplicissimo tipo di flauto pastorale originario dell’Asia minore, che ha imparato a suonare da autodidatta. Ma suona anche la cornamusa e la tamburica, un piccolo liuto dal collo lungo simile a un mandolino. Alla domanda di Claudio: “Qual è lo strumento preferito dai tuoi cani?” risponde “Ti dirò che a loro piace mordicchiarli un po’ tutti”. Bè, che dire? Geniale la domanda, ma ancora più geniale la risposta.

Durante il concerto, che si svolge in varie fasi, a poppa e a prua, prima e dopo il pranzo, il trio si esibisce anche, in nostro onore, in classiconi italiani come “Che sarà” o “Parlami d’amore Mariù”. Questo grazie, soprattutto, all’apporto di un vero piacione professionista, che suona la fisarmonica, canta e contemporaneamente riesce a lanciare languidi sguardi alla Marlon Brando alle signore e a chattare sul telefonino. Un idolo.

Ma soprattutto a noi sono piaciute le canzoni tradizionali, tra cui una interpretata da Aleksandar con particolare dolore e dedicata alla nonna che se n’è andata proprio oggi (Ve ne proporrei un paio. La seconda è una versione di “Ederlezi”, la canzone rom dedicata alla festa di San Giorgio, cantata non in lingua romanì ma in serbocroato: Ederlezi diventa Djurdjevdan je).

A proposito di idoli delle donne, però, vince a man bassa il nostro capitano Pera (diminutivo di Predrag), che, soprattutto con gli occhiali da sole, somiglia incredibilmente a Toni Servillo. Ovviamente, quando Mirjana glielo traduce, lui gigioneggia ancor di più.

Il pranzo, a bordo, prevede un’incredibile infilata di specialità serbe.

Due tipi di salumi, Kulen e prosciutto del Banato.

Patè di ciccioli (!!) di mangulica, una razza locale di maiali.

Ajvar, la classica crema di peperoni, con la quale si può accompagnare un po’ tutto.

Formaggio di pecora e capra di Stara Planina.

Pita con bietola, formaggio e zucchine.

E… attenzione: Gradištanac. Fagioli al forno cucinati niente meno che dal capitano in persona!

Per finire strudel di papaveri con vino da dessert e distillati (a volte Mirjana la rakija la chiama così, forse per darle una patina di maggiore raffinatezza) di albicocca e mela.

A bordo abbiamo anche un ornitologo, che ci illustra quali specie di uccelli potremmo vedere. Si parla di cicogne e di aironi, compreso l’airone cinerino. C’è chi dice, effettivamente, di aver visto degli aironi. Io, sinceramente, vedo solo dei “volgari” gabbiani. Ma non faccio testo in realtà, non sono certo noto per il mio occhio di falco.

Dopo tanti chilometri di rive boscose, di barchette di pescatori e di chiatte che trasportano sabbia, cominciamo a scorgere all’orizzonte la sagoma di Belgrado. Si riconosce prima l’antenna della televisione, poi, man mano che ci avviciniamo, il campanile della cattedrale ortodossa e, dietro, la cupola più alta di San Sava.

Arriviamo a Belgrado a metà pomeriggio e ci sistemiamo all’hotel Prag, non lontano dall’hotel Moskva, sulla Knez Mihajlova, che è uno dei punti di riferimento della topografia belgradese.

Mentre arriviamo incrociamo una manifestazione tra il nazionalistico e il religioso che chiede al governo serbo di finanziare il restauro di un monastero in Kosovo. A riprova, se ce ne fosse bisogno, di quanto sia importante il Kosovo per i serbi, che in quella terra vedono, proprio per la presenza di tutti questi monasteri e per altri motivi storici, le radici stesse della loro identità come popolo.

Giusto per ambientarci, ci facciamo un giro in centro e una birretta. Passiamo dal palazzo del Parlamento, dalla bellissima chiesa di San Marco, con cinque cupole e un campanile, e dalla chiesa russa che si trova proprio lì dietro, costruita da russi in fuga dalla rivoluzione di ottobre.

Davanti al Parlamento ci sono degli striscioni che ricordano le 2500 vittime serbe della guerra del 1999, responsabilità della NATO. Ancora una volta, la dimostrazione che il paese fatica a lasciarsi alle spalle quegli anni e che c’è sempre una rabbia mai sopita che porta alla rivendicazione di torti subiti, a volte veri a volte presunti, con questo insistere sulla contabilità dei morti. Sentimenti che, dietro una facciata più “moderata”, il governo continua a cavalcare.

Eugenio, che ha vissuto a Sarajevo, ci dice che in Bosnia è lo stesso, e io che ci sono stato lo so bene. Lì, anzi, è ancora peggio, perché il paese è ancora diviso e vittima di una burocrazia elefantiaca e corrotta, sia nella federazione croato-musulmana che nella Repubblica Srpska, le due entità lasciate in eredità dagli accordi di Dayton.

Sia in Serbia che in Bosnia, poi, la situazione è aggravata dalla crisi economica, che ha colpito pesantemente sia qui che lì e che è difficile da superare finché la situazione politica è bloccata.

Eugenio ci dice due parole sulle guerre degli anni ’90, ma preferisce non soffermarsi molto sull’argomento. A maggior ragione non è il caso di farlo qui, in questo che vuole essere solo un diario di viaggio; non ne sarei nemmeno, ovviamente, in grado. Posso solo rimandare, come del resto fa anche Eugenio, alla lettura di un libro che per me è fondamentale: “Maschere per un massacro” di Paolo Rumiz. Che spiega come sia stato tutto un grande inganno, chi e come ci ha guadagnato e soprattutto che quelle guerre non sono state, come vorrebbero i luoghi comuni, volute dai popoli balcanici e che non erano affatto “inevitabili”. E lo spiega, questo è il pregio non da poco di quel libro, unendo il rigore sul piano giornalistico allo stile di Rumiz.

Per la birra scegliamo un locale che si trova su una terrazza, sul tetto del palazzo che era del sindacato jugoslavo, da cui si domina tutto il centro della città.

La cena, invece, è organizzata in una kafana storica della città, forse la più antica, di fronte alla cattedrale ortodossa. La kafana, letteralmente, è un caffè, ma qui spesso è più una taverna, comunque un posto dove si mangia anche, in genere le specialità locali, nulla di particolarmente raffinato. Il locale si chiama “?”. Sì, avete letto bene, si chiama proprio così, punto interrogativo. La storia è che il locale, nato nel 1823, dopo alcuni anni, data la posizione, doveva prendere il nome di “Caffè della Cattedrale”, ma le autorità religiose dell’epoca si opposero ritenendolo blasfemo. Allora il proprietario, in polemica con questa decisione, disse che non sapeva più come chiamarlo e perciò l’avrebbe chiamato semplicemente “?”.

Il menù prevede antipasto e grigliata tradizionale serba. Ma, quello che più conta, a mangiare con noi c’è Dragan Petrović, storico corrispondente di Radio Popolare da Belgrado. Abbiamo così la possibilità di ascoltare dal vivo la sua voce, le sue storie e di saperne anche un po’ di più di lui. Scopriamo che era una sorta di predestinato, su cui lo Stato aveva investito facendolo “studiare” a Washington e nelle grandi capitali europee dell’Est e dell’Ovest. Doveva diventare uno dei giornalisti di punta della Jugoslavia. E poi, da un giorno all’altro, per aver espresso un’opinione critica su Milošević, viene licenziato. A quel punto lo chiama l’ANSA e diventa corrispondente per l’agenzia italiana. Nel 1999, quando iniziano i bombardamenti NATO, il console italiano gli offre la possibilità di partire da Belgrado, ma lui e la sua famiglia decidono di restare. È in quei giorni che scrive una famosa lettera interpretando il pensiero della sua cagnetta, come se lei scrivesse a Buddy, il labrador di Clinton. Una lettera da cane a cane, praticamente, per raccontare come si vive sotto le bombe.

Un’altra serata di forti emozioni, insomma.

Serata che continua al Centro Culturale Grad di Savamala, un quartiere dove ci sono parecchi locali alternativi e punti di incontro della scena indie belgradese. Eugenio docet, in questo senso.

C’è anche Milan, sì, proprio lui, il ragazzo che disegna le barche. E un piccolo particolare mi permette di conoscerlo un po’ meglio e di scoprirne un lato nazionalista altrimenti abbastanza insospettabile. Si dà il caso che io stasera indossi la maglia della Stella Rossa, una delle squadre di calcio di Belgrado. O meglio, non è un caso. L’avevo comprata proprio qui a Belgrado 6 anni fa e mi sembrava l’occasione giusta per rispolverarla. Claudio, che invece indossa una maglia rossa dell’Inter (forse la terza maglia, non so) mi dà del ruffiano, ma non è proprio così: io ho sempre simpatizzato per la Stella Rossa, un po’ per il nome e un po’ per i giocatori talentuosi che ci giocavano quando la Jugoslavia era ancora unita. Uno su tutti: Dejan Savičević, che poi venne al Milan (io sono milanista, anche se non praticante da molti anni) e che è stato il mio più grande idolo calcistico, senza alcun dubbio. Ricordo di averlo difeso strenuamente infinite volte, allo stadio (in quel periodo ci andavo), contro chi gli urlava “zingaro di merda”, “torna a casa tua a combattere” (erano gli anni della guerra in Bosnia) e altre piacevolezze del genere.

Bè, succede che Milan mi si avvicina e mi dice, in inglese ovviamente, che anche lui è tifoso della Stella Rossa. O meglio, sarebbe dell’OFK, la terza squadra di Belgrado, quella più povera e sfigata, quella per cui tifa anche Eugenio. Ma qui comunque bisogna scegliere, bisogna prendere una posizione: o sei della Stella Rossa o sei del Partizan. E lui è della Stella Rossa.

Sorrido e gli spiego il perché di quella maglia, gli dico cioè della mia ammirazione per Dejan Savičević. Ma, gli dico, forse tu non te lo ricordi perché sei troppo giovane… e lui, per tutta risposta: me lo ricordo sì, ma non mi piaceva. “He was a lazy bastard”, mi fa. Cerco di difendere Dejan dicendo che sì, aveva le sue pause (eufemismo), ma poi aveva quei 5-10 minuti in cui poteva fare qualsiasi cosa e risolvere la partita, per questo noi che lo amavamo lo chiamavamo “il genio”. Gli dico che in fondo mi piaceva perché era assolutamente imprevedibile, ogni volta che prendeva palla era una botta di adrenalina: poteva dribblare tutta la difesa e metterla all’angolino o farsi rubare la palla come un bambino dell’asilo. Ma era questo il bello. Io non amo i giocatori troppo perfetti e dal rendimento costante, mi annoiano.

Lui, però, continua a non essere d’accordo e, anzi, motiva ulteriormente: “In nazionale non ha mai giocato bene. È un pigro bastardo come tutti i montenegrini”. Sì, è vero, questo dei montenegrini pigri e indolenti è un luogo comune diffuso in tutti i Balcani occidentali. Ma a me, come tutti i luoghi comuni, non va molto giù.

“Quindi non ti piacciono i montenegrini”, azzardo.

E lui mi risponde, articolando ancora meglio il suo pensiero: “Non mi piacciono i montenegrini che si dichiarano montenegrini, perché loro in fondo sono serbi. Non esiste un popolo montenegrino”. È vero, Savičević ha sempre detto di essere montenegrino e non ha mai sposato la causa serba. Mi viene in mente che invece diversi montenegrini, anche illustri, si sono scoperti serbi, anzi campioni del popolo serbo, con conseguenze tragiche. Due nomi: Slobodan Milošević e Radovan Karadžić. Ma non è il caso di dirlo a Milan. Anche perché, per rafforzare il suo discorso, mi fa l’esempio di Mihajlović: Lui sì che è un vero serbo, ed era un giocatore affidabile, su cui potevi sempre contare. In nazionale ci vogliono giocatori così, non giocatori discontinui, genio e sregolatezza. Mi verrebbe da dire che invece a me Mihajlović proprio non piace perché era amico di Arkan, il tristemente famoso criminale di guerra, quello delle “tigri di Arkan”. Ma, anche qui, il discorso rischierebbe di portarci lontano. Preferisco metterla sul piano più strettamente tecnico e gli dico che sì, era il miglior calciatore di punizioni che si sia visto in serie A, però a parte questo, come difensore, era piuttosto lento; con attaccanti veloci, andava in difficoltà e ricorreva al fallo sistematicamente.

Poi lui, probabilmente per dimostrarmi che non è razzista, dice che ha la moglie croata e mi cita due giocatori non serbi della Stella Rossa che gli piacevano: il croato Prosinečki e il macedone Pančev. Già, il mitico Darko Pančev! Lui, ovviamente, lo ricorda come Scarpa d’Oro, il premio per il miglior cannoniere europeo che aveva vinto alla Stella Rossa, ma poi venne in Italia, all’Inter, e lì fu un’altra storia. Non ho il coraggio di dirgli che da “Cobra” (il suo soprannome in Jugoslavia), da noi era diventato “il Ramarro” (copyright Gialappa’s), anche perché non so come diavolo si dice ramarro in inglese!

Insomma, forse aveva bevuto un po’ troppo, come poi mi ha detto Eugenio, e un po’ si vedeva, ma a volte questo tipo di sentimenti si nascondono anche nelle persone più insospettabili e basta un po’ di rakija per farli venire fuori.

Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!