Ritratto di donna nel nord dell'Albania - Ivo Danchev

Un convegno divenuto libro, per mettere al centro voci e tematiche che faticano a guadagnare spazio nella società e nel dibattito albanese. Il nostro intervento a Tirana

Il 10 novembre scorso è stato presentato a Tirana il libro “Donne d’Albania. Tra migrazione, tradizione e modernità”. Edito da Com Nuovi Tempi, curato dal direttore di “Confronti” Claudio Paravati e dal sociologo Rando Devole, il libro trae origine da un convegno svoltosi a Roma cui un anno fa anche OBC Transeuropa aveva preso parte. Il volume, volutamente polifonico e non accademico, ospita due contributi targati OBCT, firmati dalla direttrice Luisa Chiodi e dal ricercatore Nicola Pedrazzi. Quest’ultimo era presente a Tirana. Di seguito pubblichiamo il suo intervento, pronunciato a un tavolo di discussione che ha riunito la presidente del Forum indipendente delle donne albanesi Diana Çuli, l’esperta di migrazioni e funzionaria SPRAR Anila Husha e l’attivista e studentessa dell’Università di Tirana Gresa Hasa.

Quando un anno fa la rivista “Confronti” mi invitò a moderare una sessione del Convegno “Donne d’Albania”, in qualità di “uomo d’Italia” per prima cosa mi sentii un po’ inadeguato. Sebbene anche oggi io sia l’unico uomo al tavolo, devo dire che non provo più questa sensazione. Perché nel frattempo il progetto “Confronti” ha preso la forma plurale di questo libro, accompagnandoci tra persone diverse in un anno di riflessioni. Ritengo questo sforzo di stare insieme cambiando meritevole di attenzione, anzitutto su questa sponda d’Adriatico, dove tante cose, e tra esse anche il rapporto uomo-donna, sembrano essere a un bivio.

Riconoscere la dimensione culturale delle relazioni di genere è a mio giudizio il primo passo per discuterne e discuterle in maniera fruttuosa. Lo sanno meglio di me le donne che hanno contribuito a questo volume, persone che forse sarebbe più corretto chiamare “donne albanesi” e non “donne d’Albania”, visto che in larga parte vivono la condizione di albanese donna lontano dal paese natale. Lo sanno molto bene, dicevo, perché chi si sposta, chi emigra, sperimenta sulla propria pelle il peso delle due variabili della cultura: sa quanto tempo è necessario per sentirsi parte di un nuovo spazio. Nel bagaglio che il migrante porta con sé, c’è anche una concezione dei rapporti con l’altro sesso, un’idea di come debbano andare le cose amorose e famigliari che con buona probabilità sarà diversa da quella prevalente nel luogo d’arrivo. Mi piace ricordare in questa sede che le donne migranti sono le più esposte al cambiamento e alle lacerazioni che ne derivano, perché molto spesso è sul loro corpo che si gioca la partita tra vecchio e nuovo mondo. Pensiamo, tanto per fare un esempio eclatante, al dibattito sull’Islam europeo, una discussione che politici e opinioni pubbliche dei paesi cosiddetti “d’accoglienza” concentrano volentieri su un fazzoletto che una donna dovrebbe o non dovrebbe portare nei luoghi pubblici, sul lavoro o su una spiaggia. Se è in relazione al corpo della donna che siamo soliti dibattere parole giganti – integrazione, laicità, dialogo interreligioso, parità – è anche perché è nella sua relazione con l’altro sesso che un potere storicamente maschile è abituato a misurare le proprie capacità egemoniche. Da questa angolazione, in questa sede guardiamo all’Albania: un paese, a loro modo tutte le autrici lo hanno ricordato, di robusta costituzione storica patriarcale.

Quando, dopo la guerra, un nuovo potere maschile volle affermare la propria discontinuità storica fondando un paese e un’umanità “nuova”, ricorse senza esitare al corpo della donna albanese: una donna partigiana e lavoratrice, che sul boulevard di Tirana sfilava con il fucile. Più che il frutto autonomo di una modernizzazione agognata e combattuta da parte femminile, la donna forgiata dal comunismo albanese fu anzitutto un elemento della coreografia del potere del Padre Enver. Nel film di regime Kur po xhirohej një film di Xhanfize Keko (1981) il protagonista non vede di buon occhio il fatto che sua moglie vada a lavorare, ma a fine pellicola si ricrede, grazie alla paziente opera rieducativa del Partito del Lavoro. Se questa era “la morale” propagandata, è evidente che la parità formale raccomandata dal regime non mirava a mettere in discussione le vigenti relazioni di genere, quanto piuttosto a “comunistizzare”, ovverosia a fare proprie delle dinamiche famigliari private che, all’indomani della caduta del regime, finalmente in relazione con il resto d’Europa, si rivelarono ancorate ad un'antichissima e mai dubitata tradizione ("tradita është tradita", "la tradizione è tradizione", è la risposta che ancora oggi lo straniero incassa quando chiede perché certe cose si facciano proprio così, e non in un altro modo). Fatte salve le innegabili conquiste della giovane democrazia albanese in viaggio verso l’Europa, non possiamo far finta di non vedere che anche oggi il potere è saldamente nelle mani degli uomini, e allo stesso modo che anche oggi chi comanda tiene in grande considerazione la bandiera della parità. Non sto ovviamente dicendo che la metà rosa dell’attuale governo Rama non sia una conquista degna di nota, ma essendo nato e cresciuto in Italia, dove leader machisti sono soliti vantarsi di aver aperto le porte della politica alle donne, so che la parità tra i sessi di una società non si misura nella bocca dell’uomo che la nomina.

Si misura invece nelle relazioni, anche là dove è molto difficile farlo: ad esempio tra le mura di casa, dove bambine e bambini d’Albania ancora oggi crescono all’interno di un sistema culturale che per loro ha in serbo strade a senso unico. A tal proposito tengo a leggervi le parole “domestiche” di Fioralba Duma, nata a Scutari, cresciuta a Roma e attivista del movimento “Italiani senza cittadinanza”. A pagina 199 del nostro libro Duma scrive:

Pensando al femminismo albanese dal punto di vista di una giovane italiana, posso affermare che, pur sembrando quasi inesistente dal punto di vista di battaglie e lotte per i pari diritti, in realtà si gioca molto in campo famigliare, con gli uomini sempre più spesso alleati. Una battaglia quotidiana, in sordina, silente, che non stravolge ma che, come acqua, modella piano piano e più durevolmente. Così reputo moderna e femminista mia nonna e la gestione del portafoglio e degli stipendi della casa, a pari misura ma in diverso modo lo è mia madre con la sua instancabilità dentro e fuori casa, la sua stabilità economica e la sua vitalità sociale, il suo essere punto di riferimento per la comunità albanese e non solo. Gli uomini? Sono alleati, sono il padre che incentiva le figlie a studiare, a scegliere il sapere, che preferisce che la figlia abbia una conoscenza approfondita prima di prendere decisioni importanti per la sua vita, pur andando contro i suoi stessi principi, consapevoli che i valori si modificano di generazione in generazione per permettere di sopravvivere nel tempo e nei luoghi diversi, è il fidanzato che accetta le scelte di carriera della sua fidanzata anche se queste li porta a tenerli temporaneamente lontani l’uno dall’altra.

Dall’Italia e da italiana, ma partendo dalla sua esperienza famigliare albanese (ecco la ricchezza interculturale del libro che presentiamo!), Fioralba immagina il “femminismo albanese” come una silenziosa, pacifica e domestica rinegoziazione culturale dei reciproci ruoli di genere. Ora, pensare che questa pacifica via domestica sia l’unica strada possibile per le donne d’Albania sarebbe senza dubbio sbagliato: altre donne, anche nel nostro libro, sostengono con ragione che anche la donna albanese dovrebbe uscire politicamente allo scoperto tramite un movimento organizzato. Il mito della donna-madre che tiene le redini lasciando al maschio l’illusione di comandare ha infatti innumerevoli limiti strategici, perché essere il perno della casa è anzitutto un peso, e perché una simile descrizione rischia di circoscrivere il “potere femminile” alla sfera domestica. Ciò detto, in attesa di studi e politiche di genere – che quand’anche calassero dall’alto non è detto che inciderebbero nel paese – e in attesa che una società civile albanese degna di questo nome si attivi su tutto lo spettro dei temi legati alla sessualità, Fioralba Duma ci ricorda che una rivoluzione della mentalità capace di superare la burrnia, ovvero il valore supremo dell’essere burrë (un uomo e un marito) che più o meno consciamente governa i desideri del maschio albanese nei confronti della propria compagna e della propria vita, una simile rivoluzione è già in atto nel privato, all’interno delle case albanesi. Una sfida, aggiungo io “da storico”, che richiede e richiederà enormi quantità di tempo e tenacia, perché le radici identitarie di una società non si mettono in discussione dall’oggi al domani, e una delle radici identitarie della cultura albanese è senza dubbio imperniata sull’onore ineguagliabile di essere un maschio. Un’idea storica non solamente albanese, s’intende, ma non per questo meno albanese.

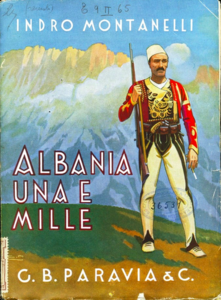

Nel lontano o forse vicino 1939, un giovane Indro Montanelli rese visita alle famiglie del nord Albania. Sulle relazioni tra i coniugi che lo ospitarono, e dunque sul primato esercitato dall’uomo sulla “donna di casa”, Montanelli scrisse con strepitosa penna questo passaggio, che troverete riportato anche all’interno del volume, nel contributo da me firmato:

Il nocciolo vero dell’organizzazione sociale malissora è la famiglia. Essa è un organismo compatto, moralmente sano, tenuto insieme dall’autorità onnipotente del capo che vi fa figura di despota. Il suo regime è patriarcale. E come avviene in tutti i regimi patriarcali dei popoli virili, la donna conta e comanda moltissimo: proprio al contrario dei regimi nordici matriarcali dei popoli infemminiti nei quali la donna di comandare ha soltanto un’illusione legalitaria. Naturalmente, nell’Albania del nord, di questo non ci si accorge che vivendoci. La prima impressione è che la posizione della donna sia qui qual è in tutti i paesi a civiltà di tipo musulmano. Con essa il forestiero ospite non ha rapporti, poiché il capofamiglia, che è anzitutto un uomo fiero, avoca a sé il compito della politica estera. Di fronte a qualunque estraneo, lo zotni, il padrone, è lui – e sarebbe grave scorrettezza rivolgersi direttamente alla zonja e shipnis, alla padrona di casa, saltando l’autorità maritale. Ma all’interno della famiglia è lei che comanda e dirige, il deus ex machina, il motore immobile del piccolo universo che le ruota intorno. Essa è libera, il velo non lo ha mai portato; è anche muta di fronte all’uomo che per tradizione deve aver l’aria di comandare. E lavora. I compiti più faticosi le sono riservati: fare legna, portare acqua, lavorare i campi. E questo per tre ragioni: prima di tutto, perché il malissoro non può fare che il pastore; secondo, perché la donna, essendo sacra, può esporsi senza tema di agguati da parte di nemici; terzo, perché questo serve a ribadire il concetto tradizionale del marito-padrone e a garantirne, almeno nelle apparenze, la sopravvivenza. Ma, ad addolcire questo costume che potrebbe alla fine degenerare in una forma di schiavitù della donna, c’è un rapporto impalpabile, delicatissimo, fra sposo e sposa, fra madre e figli, impalpabile perché inespresso: l’amore. È un amore, intendiamoci, non come noi lo concepiamo, nato dalla carne, poiché l’albanese in generale e il malissoro in particolare sono scarsamente sensuali e i loro sentimenti sono tutti di fondo, non di epidermide; ma un amore che nasce a poco a poco, dopo il matrimonio, dalla stretta convivenza, dalla simpatia obbligatoria che germina fra due esseri che si sentono non soli in mezzo agli altri, ma soli contro gli altri, contro la natura avara, e che reciprocamente si spalleggiano e si difendono, le donne non essendo punto in questo compito inferiori agli uomini. Nella nostra Europa, dove l’amore è una materia così facilmente trattata e commerciata, dove si è inclini a credere ch’esso sia monopolio nostro e dei nostri tempi civili, raramente ho visto una solidarietà tra coniugi così profondamente incisa. Eppure non se ne parla. Se un poeta di qui (e chi, qui, non è poeta?) ti canta una canzone, amore non ce ne trovi; sangue, sì, razzie, duelli, rapine, vendette; ma amore, punto. E mai mi è capitato di udire pronunziare da uno dei miei ospiti il nome di sua moglie, od un elogio per essa o una parola d’affetto. Mai. Sarebbe una debolezza e il malissoro non può, non deve essere debole, se vuole essere uomo. I suoi sentimenti per la sposa li tiene sotterrati nel più profondo di sé, inespressi e forse inesprimibili. Ma il malissoro ama la sua donna, l’ama per tutta la vita, non concepisce l’infedeltà, è un ottimo sposo e un ottimo padre. Esige molto, esige soprattutto molti figli; ma dà anche molto, dà soprattutto l’esempio. E nulla è infatti più compatto e unito di una famiglia malissora, dove il capo decide tutto, anche del matrimonio dei figli. (Indro Montanelli, Albania una e mille, Torino, G.B. Paravia, 1939).

Si tratta, è evidente, di un racconto romantico. Il reportage di Montanelli precede di pochi mesi l’invasione fascista, ed il compito ideologico dell’autore è quello di temperare le differenze culturali riscontrate sul campo con l’interesse, la fascinazione e, se così si può dire, la fraternità che si deve a futuri sudditi albanesi del Re d’Italia: certamente diversi da noi, ma non per questo privi di quella solidità morale che si addice a una civiltà virile, che avrà modo di crescere e svilupparsi nell’Impero fascista (come si evince da queste pagine, anche il fascismo aveva il suo “programma di genere”). Eppure, nonostante il contesto storico in cui venne scritta, nonostante le intenzioni ideologiche dell’autore, il ritratto che la penna fatalmente datata di Montanelli traccia della mentalità “malissora” suona vero e attuale agli europei che viaggino alla scoperta dell’Albania odierna, suona ovvero descrittivo di quell’”albanesità” culturale cui i padri del risorgimento ricorsero per costruire uno Stato albanese, e che ancora oggi lo straniero in Albania identifica senza troppe difficoltà.

Arrivati a questo punto immagino che i tiranesi in sala, e tra loro anzitutto i maschi emancipati quale anche io credo di essere, solleveranno due obiezioni. Primo: Montanelli descrive l’Albania degli anni Quaranta, l’Albania oggi è molto diversa (ecco dunque la variabile culturale del tempo). Secondo: Montanelli scrive delle montagne del nord, non della città, non di Tirana (ed ecco dunque la variabile culturale dello spazio). Tutto vero. Ma proviamo, almeno per un attimo, a mettere in dubbio queste nostre certezze di cittadini moderni e ben educati. Io credo che non sia casuale il fatto che la prima parola che uno straniero giunto a Tirana impara sia “katunar”: contadino. Se ciò avviene è anche perché, soprattutto dinanzi allo straniero occidentale, gli albanesi della capitale sentono il bisogno di smarcarsi da tradizioni e stili di vita che originano dalla secolare realtà rurale del paese, ma che oggi non avvertono o non vogliono riconoscere come proprie: se a fianco della mia Mercedes cammina un asino è perché ci hanno invaso i katunar; se in strada c’è sporcizia e maleducazione è colpa dei katunar; se vedi una donna in posizione subalterna l’uomo che la subordina sarà senza dubbio un katunar. Sottotitolo del ragionamento: “Perché io invece non lo farei mai…”. Secondo questo schema, le oggettive arretratezze storiche dell’Albania sarebbero qualcosa fuori da noi tiranesi civilizzati, qualcosa che non ci riguarda. Da italiano, ve lo confesso, conosco bene questo meccanismo, perché noi cittadini del nord compiamo la stessa operazione con la parola “terrone”, che appunto deriva da “terra”, un termine nato per marchiare a fuoco il contadino meridionale immigrato, con le sue concezioni arcaiche, nel settentrione urbano e industriale. Ora, tanto nella parola “terrone” quanto nella parola “katunar”, c’è il tentativo storicamente scorretto – oltre che umanamente spiacevole – di dimenticare il fatto che andando indietro nella Storia siamo stati tutti contadini, di dimenticare cioè che la nostra mentalità inconscia precede la nostra attuale esistenza. Lo sapeva molto bene Pasolini, che infatti in “Comizi d’Amore” – una lunga intervista all’Italia profonda e in trasformazione economica del dopoguerra – porge il microfono ai braccianti della Calabria per interrogarli sulle loro concezioni di genere, per sapere cosa pensino dell’omosessualità, ad esempio. Qualche anno fa, ho appreso con piacere che un artista albanese di nome Blerdi Fatusha ha intelligentemente realizzato “Comizi d’Amore” in Albania, ponendo le stesse domane sulla sessualità ad albanesi grandi e piccoli, a donne e uomini di tutto il paese. Il panorama che emerge da “The Assembly of Love” – questo il nome del documentario, di cui consiglio la visione – è un panorama di credenze, opinioni e certezze culturali estremamente variegato e in evoluzione, un pasticcio disorientante, a volte disorientato, ma vivo ed appassionante tale qual è, appunto, l’Albania di oggi, in bilico tra modernità e tradizione: l’Albania che le donne riunite da “Confronti” hanno raccontato in questo libro, l’Albania che soprattutto le donne d’Albania conoscono, perché soprattutto il loro corpo e la loro esperienza si trovano in bilico, sospese tra il “si è sempre fatto così” e “l'oggi i tempi sono cambiati”. La realtà, come sempre più scomoda delle semplificazioni, è che l’Albania odierna presenta un panorama ben più ricco e complesso della rigida divisione tra cittadini emancipati da una parte e katunar/malok tradizionali dall’altra, termini questi ultimi che è controproducente usare anzitutto perché allontanano e deresponsabilizzano gli uomini albanesi che si ritengono “moderni” dalla conoscenza e dall’indagine delle origini della loro cultura profonda.

Come gli amanti delle cose albanesi sanno, anche in città, a Tirana, persiste una mentalità che gli stranieri definiscono a torto o a ragione “tradizionale”. Anche a Tirana il sangue e la famiglia contano sopra ogni altra cosa. Anche a Tirana esistono matrimoni combinati dalle famiglie. Anche a Tirana ci si congratula con più forza per la nascita di un figlio maschio. Anche a Tirana gli omosessuali non sono liberi di vivere una vita normale. Anche a Tirana donne e uomini piangono separati durante i funerali (in verità agli uomini il pianto pubblico è interdetto, tanto quanto è consigliato - verrebbe da dire obbligatorio - per le donne). Tradizioni e comportamenti che, intendiamoci, hanno profonde spiegazioni culturali, radici che dal punto di vista di un osservatore esterno quale io sono meritano il rispetto e la delicatezza che si deve a tutte le diversità storiche; radici che però necessitano altrettanto di essere messe in discussione da parte di quelle persone che vivono e animano un’Albania che si sogna europea. Non mi stupisce che a cominciare a farlo siano state proprio le donne – chi è già al potere difficilmente ama mettersi in discussione – ma auspico che, come immaginato da Fioralba Duma, gli uomini si sentano chiamati in causa, seguano e contribuiscano a questo movimento.

Silenzioso e sottovalutato, il futuro della donna d’Albania è appena cominciato. Un futuro che in una prospettica storica io auspico diverso dai precedenti “futuri promessi”: diverso dalle parate obbligatorie al tempo del comunismo, diverso dalle sfilate di moda al tempo del capitalismo (certamente allegre e liberatorie, ma di cui forse non dovremmo accontentarci…), un futuro desiderato lontano dalle stanze del potere, un futuro che si avveri nei cuori delle persone, nella dialettica interna alle solide e a quanto pare imprescindibili famiglie albanesi. Composte da donne e uomini in relazione continua, da una humanitas in senso latino, e dunque maschio e femmina, un’umanità che conosce la complessità della propria storia e che grazie a questa consapevolezza è in grado di superarne gli anacronismi e le sofferenze. Un futuro che a ben vedere è già dentro questo libro plurale e pacifico, di cui ringrazio e ringraziamo di cuore le autrici e i curatori.

A margine del convegno, Claudio Paravati, Rando Devole, Anila Husha e Nicola Pedrazzi (OBCT) sono stati ospiti di Radio Tirana, nella trasmissione "Jam grua" ("Sono donna"). Le lettrici e i lettori albanofoni possono riascoltare la puntata a questo link .