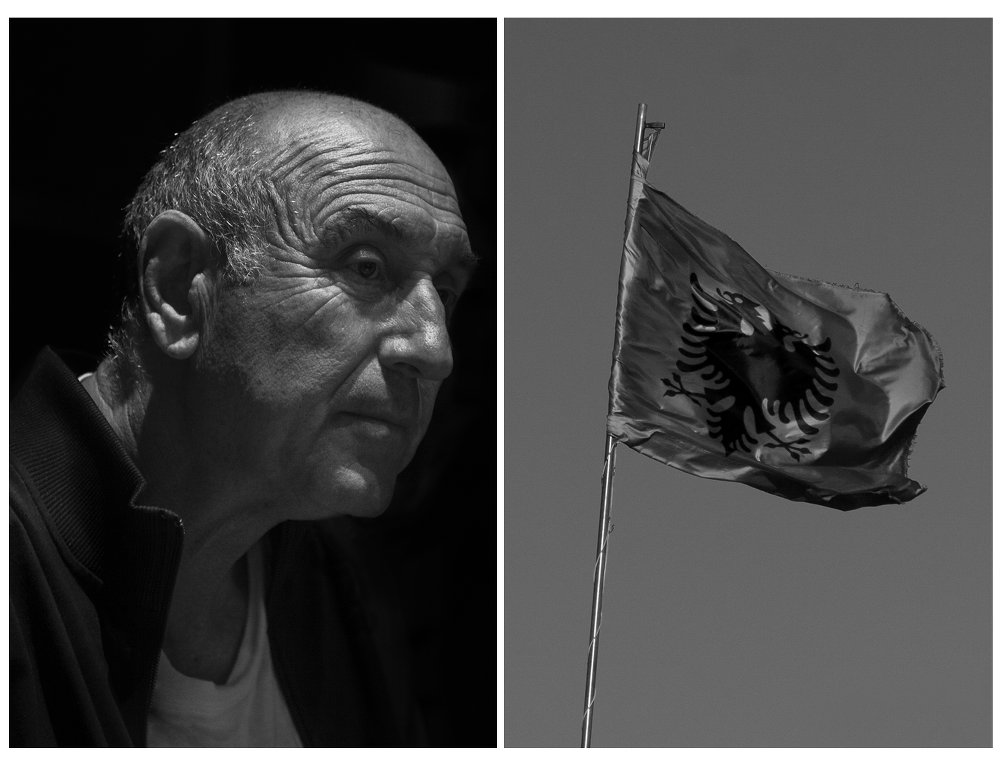

Gazmend Çaçi e la bandiera albanese - foto di Camilla de Maffei

Il numero 11 lo portava perché era quello di Dino Meneghin. Gazmend Çaçi è un campione della pallacanestro albanese e con il suo Partizan Tirana ha vinto 20 scudetti. Ma cosa significava giocare a basket nell'Albania di Hoxha?

"È sempre difficile, in una carriera così lunga, scegliere un momento. Lo è ancora di più nella pallacanestro, dove si segna tanto. Però se ci penso, ancora oggi, c'è un momento che continuo a sognare, alcune notti. Salonicco, un palazzetto infuocato. Siamo sotto di due punti, ultima azione. L'allenatore dice di dare palla a me, la prendo. Mi giro, senza guardare dove mi trovavo, ma sperando di essere fuori dall'area di tiro. La parabola è perfetta, sento il silenzio, guardo in terra: era da tre. E vinciamo 81-80".

Gazmend Çaçi racconta con un trasporto che - per un momento – il bar di Tirana dove sta raccontando la sua storia si dissolve e sembra di esserci dentro a quel palazzetto di Salonicco.

Aris Salonicco – Partizan Tirana, 1985, Coppa dei Campioni. La compagine albanese verrà eliminata, ma una pagina di storia è stata scritta. Non poteva che portare la firma di Çaçi, che con la sua maglia numero 11 del Partizan Tirana ha vinto venti scudetti in Albania.

Un monumento vivente Gazmend Çaçi, per tutti quelli che lo riconoscono, lo salutano, con rispetto, è Gaz. Una passione iniziata a 16 anni e ancora oggi, che gli anni sono 64, viva e travolgente. Si dedica ai ragazzi, Gaz, allena e crede che lo sport sia un modo per crescere e per star lontani dai guai.

"La pallacanestro arriva in Albania negli anni '20, ma è dopo la Seconda guerra mondiale che vengono formate le polisportive legate ai vari ministeri e all'esercito. Il mio Partizan era la squadra dei militari. Mi innamorai da ragazzino di quello sport e non potevo giocare in nessuna altra squadra – racconta Gaz – perché per me 'partizani' significava la storia della mia famiglia. Mio nonno è stato il leader di una formazione partigiana nella zona di Permet, ancora oggi là attorno c'è una serie di grotte chiamate 'i buchi di Çaçi', perché mio nonno e i suoi compagni riuscirono a nascondere tutti gli abitanti di un villaggio che venne bruciato dai nazi-fascisti".

Gazmend Çaçi, star dello sport, ha vissuto da protagonista anni che per tanti suoi connazionali sono stati molto difficili. "Ero un privilegiato, ma non lo capivo fino in fondo. Non ero né a favore del regime né un dissidente, in fondo il mio credo era lo sport. Ma ero un privilegiato. Noi risultavamo 'amatori', ma in realtà eravamo professionisti de facto. Per capire, io guadagnavo fino a 14mila lek al mese, un operaio – che si spezzava la schiena – 4mila. Lo stato ci dava una casa, un lavoro... ovvio che se mi confrontavo con i campioni in Europa occidentale era nulla, ma all'epoca non c'era alternativa e andava bene così".

Eppure le sirene dall'estero non sono mancate. "Ero innamorato del basket jugoslavo: erano dei fenomeni! La Jugoplastika è stata una corazzata in Europa e nel mondo, per anni. Tra noi atleti, nei tornei internazionali, c'era un enorme rispetto, ma politicamente Tirana e Belgrado erano ai ferri corti ed era meglio non lasciarsi andare a troppi elogi", se la ride Gaz. "Anche in Italia il livello era eccellente, avevo grande ammirazione per campioni come Ario Costa, Walter Magnifico, Antonello Riva... però quello che stimavo di più era Dino Meneghin! E il numero 11 lo portavo anche perché lui mi piaceva da morire".

Proprio l'Italia è stata la sua grande tentazione. "Valerio Bianchini allenava una grande squadra, la Virtus Roma. Dopo aver eliminato l'Inter Bratislava, pescammo proprio loro in Coppa Campioni. Era un onore per noi! Perdemmo entrambe le sfide, 93-55 a Roma e 69-78 a Tirana, ma giocammo con onore. E sapevi di essere 'povero', ti sentivi fiero. Io giocavo con scarpette cinesi che si bucavano, le nostre mitiche maglie rosse del Partizan, mentre sudavo, perdevano il colore! Però ci facevamo rispettare ed eravamo fieri. Alla fine il coach Bianchini mi disse che mi voleva a Roma. Ci sarebbero state per me una casa, una macchina e per lo stato albanese un mucchio di soldi. Diceva che avrebbero capito, che potevano dar via me e sostenere tutto il movimento di pallacanestro con quei soldi. Gli ho sorriso, gli ho detto no grazie. Non aggiungemmo altro. Lui mi stava invitando a scappare, di base, senza dirlo. Io non gli ho detto chiaramente che avevo paura per la mia famiglia, per quello che sarebbe capitato loro se fossi scappato. Mi chiese scusa, non aggiungemmo altro, ma vidi nel suo sguardo che aveva capito tutto".

Un privilegiato, Gaz, ma in fondo 'chiuso dentro' come gli altri. "Sì, ma ero un privilegiato e non lo dimentico", racconta Gazmend, facendosi serio dopo tante risate e bei ricordi. "Da giovane non ci pensi, ti senti solo più felice di quello che hai. Ricordo la mia prima trasferta all'estero: Parigi, nel '77. Tornai ubriaco di vita, di luci, di monumenti. Non parlavo d'altro! Mio padre disse a mia madre di chiudermi in casa fino a quando non avessi smesso di chiacchierare sulle bellezze di Parigi, e così fecero, facendomi uscire solo quando capii. Pian piano crescevo e capivo le differenze, capivo i miei privilegi. Ricordo che incontrai un amico, per strada, non lo vedevo da tempo. Lo abbracciai, lui era esile. Mi disse che era stato in carcere, mi ringraziò, mi disse che guardarmi in tv gli aveva fatto compagnia. Mi sentii gelare. Non pensai mai a scappare quando ero all'estero, per i tornei, perché amavo la mia famiglia, perché sapevo che potevo dare una gioia a persone che nel mio paese vivevano in modo molto duro".

Gazmend Çaçi ha vissuto gli anni del regime da un punto di vista differente da tanti, ma è rimasto un osservatore acuto e onesto, senza sentire il bisogno di accreditarsi come un dissidente al pari di altri privilegiati di quegli anni.

"Io parlo molto con i ragazzini che alleno, loro mi chiedono di quegli anni, io racconto, ma poi dimenticano!", se la ride Gaz, che ha ritrovato il buonumore. "Penso solo che quando giro per Tirana e per le altre città in Albania vedo fabbriche vuote e distrutte, vedo un sistema che ha accolto la democrazia, ma che ha perso anche delle certezze, il lavoro, la sanità, la scuola. Io giravo il mondo, da povero, ma vedevo all'estero che nella povera Albania c'erano garanzie che non tutti avevano nel mondo ricco. Ecco, dico solo questo: perché la democrazia qui è diventata criminalità, corruzione, povertà? Non potevamo avere una democrazia in grado di salvare quello che c'era da salvare del regime di prima?”

Una domanda che racconta un mondo intero, quello della transizione post-comunista del blocco socialista, una domanda allo stesso tempo difficile e semplicissima nella visione di Gaz.

"Vedo attorno a me un rapporto malato con il denaro, la voglia di avere tutto, subito, senza faticare. Lo sport è l'esatto contrario e questo cerco di insegnare, perché mi sento in debito con il mio paese e con la mia gente: son rimasto e non rimpiango la carriera all'estero, i soldi, i trofei. Non rimpiango nulla, ma non scordo di essere stato un privilegiato e voglio dare il mio contributo all'Albania di oggi".

To Top

To Top