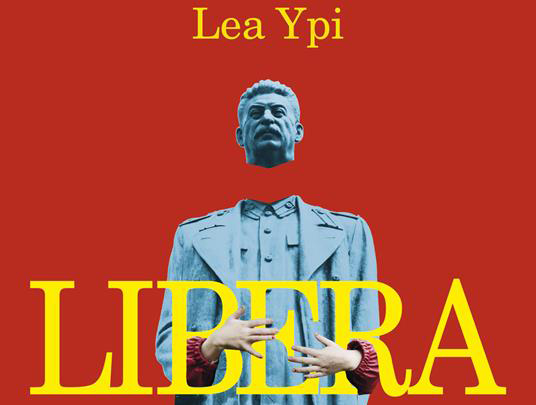

Al recente Salone del libro di Torino è stato presentato "Libera. Diventare grandi alla fine della storia", romanzo della filosofa albanese Lea Ypi, edito da Feltrinelli. Un libro che la docente della London School of Economics ha scritto per se stessa, per la sua famiglia e per la memoria – ancora divisa – di un paese intero

La folla dilaga per il viale principale di Tirana, tra piazza Scanderbeg e l'Università, sfuggendo nelle strade laterali alle cariche di una polizia sempre meno convinta del suo ruolo. Una bimba, dopo la scuola, si trova nel cuore del tumulto. Tirana, dicembre 1990: la protesta degli studenti albanesi, iniziata per chiedere migliori condizioni di vita, è diventata un attacco al Partito che dal 1944 ha il potere in Albania. La bimba ha tre strade davanti, tre scelte, finisce per trovare riparo tra le grandi gambe di bronzo della statua di Stalin, appena decapitata dai manifestanti.

Inizia così il romanzo–memoir "Libera. Diventare grandi alla fine della storia", di Lea Ypi, tradotto in italiano da Feltrinelli. La scelta della bambina sembra una metafora delle scelte che aveva l'Albania dopo la caduta del regime, ma ne aveva davvero? Inizia così un libro che la filosofa politica che insegna alla London School of Economics ha scritto per sé stessa, per la sua famiglia e per la memoria – ancora divisa – di un paese intero. E il libro della Ypi è una grande riflessione sul significato della libertà, salutato subito dal grande successo di pubblico e critica in Gran Bretagna e all'estero, ma che ha fatto molto discutere in Albania. L'autrice, mentre vinceva premi per la sua opera prima, tradotta in 17 lingue, dall'Albania veniva attaccata sui social network. L'accusa più comune era quella di aver voluto riabilitare il regime, ma anche di non aver subito le angherie del sistema creato da Enver Hoxha e che ha generato una sorta di prigione a cielo aperto nel piccolo paese adriatico. Né l'uno, né l'altro, in realtà. Ma in Albania troppo spesso qualsiasi tentativo di ragionare a mente fredda su quegli anni e, soprattutto, sull'Albania emersa dalla transizione, sbatte su un muro di rifiuto di un confronto critico.

Il libro, invece, è davvero interessante. Anche troppo, nel senso che i personaggi che lo attraversano sembrano quasi troppo perfetti per essere veri. La nonna Nini, figlia di dignitari ottomani, figura tipica del cosmopolitismo balcanico dell'Impero, il padre innamorato delle Brigate Rosse e dell'editore Feltrinelli, la madre esponente della borghesia nazionalista compromessa con l'occupazione italiana espropriata di tutto e assetata di liberismo: sembra che ogni membro della famiglia assolva al compito di raccontare un aspetto della complessità della storia dell'Albania. Ecco, la complessità.

Nell'alternare i registri dell'ironico e del malinconico, dell'approccio locale e di quello globale, dell'analisi politica e della vita quotidiana nell'Albania della sua infanzia e adolescenza (il libro finisce alla fine degli anni Novanta, con la migrazione all'estero dell'autrice), Ypi riesce a essere folgorante e semplice nel generare un racconto, anzi, un auto racconto di un popolo intero. Dal riciclarsi dei vecchi elementi del regime, alla dipartita misteriosa degli agenti della temuta polizia politica Sigurimi, alle privatizzazioni selvagge, passando per la guerra civile – chiamata 'anarchia' dagli albanesi – dopo il collasso delle piramidi finanziarie, fino alle migrazioni di massa verso l'Italia, Ypi fornisce finalmente un punto di vista nuovo e critico di un decennio che non ha paragoni in tutta la regione. La transizione economica, la 'terapia d'urto', il liberismo, le figure controverse degli esperti della Banca Mondiale e delle ong, portano l'autrice a riflettere sul concetto di libertà da un punto di vista – allo stesso tempo – umano, politico ed economico.

Non c'è alcuna assoluzione del regime, anzi; proprio la sua famiglia ha pagato il prezzo di quella 'biografia' che segnava ogni cittadino albanese, anche se colpevole solo (come nel caso dell'autrice) di essere discendente di quel Xhafer Ypi, collaborazionista degli occupanti italiani nella Seconda guerra mondiale. Viene raccontato inoltre come, nel quotidiano, le stesse famiglie fossero lacerate da cose che non si potevano dire, da codici di comunicazione, da rimossi personali e collettivi che hanno segnato le relazioni di tre generazioni di albanesi. E su questo aspetto l'autrice non fa sconti, anche se sceglie sempre il tono ironico della bambina formata al socialismo reale dallo zelo della maestra Nora.

Le riflessioni più interessanti, come sempre, non sono parziali, ma nella complessità. Ecco che la filosofa della politica non si limita a ricordare, ma a rielaborare, come quegli albanesi che la insultano sui social fanno ancora fatica a fare. Prima di tutto rispetto alla loro storia: rovesciare il regime poteva non significare necessariamente creare un sistema tra i peggiori al mondo rispetto ai diritti dei lavoratori, alla rapina dei beni comuni, alla nascita di patrimoni opachi quando non di origine criminale. Ecco, per semplificare, la Ypi denuncia come è stato buttato via il 'bambino con tutta l'acqua sporca', per usare una delle massime che sarebbero piaciute a sua nonna Nini. Ed è molto originale lo sguardo della Ypi anche nel raccontare quell'Italia che tanti albanesi ancora mitizzano, ma che ha chiuso come animali in gabbia migliaia di persone nello stadio di Bari e ha affondato una nave con donne e bambini a bordo nel 1997.

Una scrittura pungente, uno sguardo affilato e polemico, ma mai retorico. “Ci avevano detto la dittatura del proletariato era sempre minacciata da quella della borghesia”, scrive la Ypi. “Ma nessuno aveva previsto che la prima vittima del conflitto, il segno più chiaro della vittoria, sarebbe stata la scomparsa di quelle stesse parole: dittatura, proletariato, borghesia. Non facevano più parte del nostro vocabolario. Prima ancora dello Stato, era stato il suo linguaggio a scomparire. Il socialismo, la società in cui avevamo vissuto, non esisteva più. Il comunismo, la società che aspiravamo a creare, il mondo libero dalla lotta di classe e in cui ciascuno sarebbe stato pienamente realizzato, si era volatilizzato. Non solo come ideale, o come sistema di governo, ma anche come categoria di pensiero. Restava un'unica parola: libertà.”

Ma quale libertà? Quella promessa dai diplomatici occidentali in visita in Albania, negli anni Novanta, che quando hanno però dovuto affrontare le ondate di persone che volevano essere parte della libertà di cui loro parlavano, hanno chiuso e militarizzato le frontiere, rendendole letali.

O quelli che hanno lasciato implodere un paese, guardando come spettatori indifferenti o complici il collasso della sua economia e l'emergere di una classe dirigente compromessa e di clan armati che si sono arricchiti sulla pelle degli albanesi? Ypi pone domande, come ha fatto da bambina e da adolescente, e ha continuato a fare, come ricercatrice e oggi come scrittrice. La domanda di fondo, alla fine, sembra essere quella di chiedere conto a coloro che sono arrivati in Albania negli anni Novanta, forti delle loro ricette liberiste, da applicare come un format coloniale dall'America Latina ai Balcani. Esiste, da tempo, una narrativa molto ricca da tanti altri paesi, come la Germania Est e la Jugoslavia, che non esistono più, o altri che hanno vissuto la transizione feroce al liberismo, ma da questo punto di vista – in Albania – mancava un testo così particolare che riflettesse sulle conseguenze del crollo del regime unendo il racconto personale a quello collettivo. E le polemiche in Albania, quanto il successo del libro all'estero, dimostrano che se ne sentiva il bisogno.

To Top

To Top