Berat, Albania - © Ben Stock/Shutterstock

Quanto di noi ci portiamo dentro quando fuggiamo dalla nostra terra d’origine? Quanto ci resta di questa identità quando, dopo anni di esilio, torniamo? Una recensione di "La Terra sbagliata" di Gazmend Kapllani

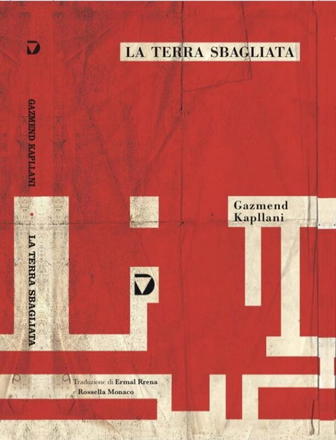

Nei giorni immediatamente precedenti le feste di Natale ho avuto il piacere di presentare a un folto pubblico di studenti del liceo Ignazio Vian di Bracciano lo scrittore albanese Gazmend Kapllani, in occasione dell’uscita del suo romanzo “La terra sbagliata” edito dall’editore braccianese Del Vecchio, che già aveva pubblicato nel 2015 il suo romanzo “Breve diario di frontiera”, da noi a suo tempo recensito.

I due romanzi di Kapllani, per quanto scritti in due lingue diverse, e già questo è significativo – in greco il primo, tradotto da Maurizio De Rosa, in albanese il secondo, tradotto da Ermal Rrena e Rossella Monaco – affrontano temi che, a noi sradicati, emigrati o esuli e figli suscitano importanti riflessioni. Riflessioni che, inevitabilmente, toccano anche coloro che, nonostante tutto - nonostante cioè i tanti, amici, parenti, sconosciuti che se ne sono andati dai luoghi d’esilio o di emigrazione - hanno deciso o sono stati costretti a rimanere.

In “Breve diario di frontiera” Kapllani racconta la fuga in Grecia del giovane protagonista dall’Albania in fiamme dopo la caduta del regime di Enver Hoxha, nel gennaio del 1991, attraverso una frontiera ancora molto chiusa nonostante la morte del dittatore; in “La terra sbagliata”, invece, racconta il ritorno in Albania di quello stesso protagonista (o, comunque, molto simile al primo) ventisette anni dopo, per presenziare ai funerali del padre. Se il primo romanzo ha come punto focale l’esilio, perché parliamo di una fuga clandestina, a piedi, da una situazione politica ed economica a rischio per la propria sopravvivenza, in “La terra sbagliata” il fulcro è il ritorno dopo ventisette anni in patria, nella città in cui si è nati, in cui è rimasta parte della propria famiglia (nel caso del protagonista il padre e il fratello) dopo, appunto, aver vissuto prima sei anni in Grecia e poi negli Stati Uniti, a Boston.

Sono le stesse tappe di vita di Gazmend Kapllani, oggi docente di Letteratura e Storia europea negli Usa, ma Gazmed, sia nei colloqui con me che con gli studenti, ci ha tenuto a ribadire che entrambi i suoi romanzi non sono autobiografici, ma pura fiction, anche se traggono spunto dal suo percorso esistenziale: è, pertanto, slegato dalla trama e dai protagonisti dei romanzi stessi. Quello che a lui interessa mettere a fuoco è il rapporto con l’altro che l’esule e il migrante, a contatto con una nuova società, deve affrontare, se non altro quando, nella necessità di cercare un’occupazione che gli consenta di sopravvivere, lo pone come diverso, come un intruso, spesso come un nemico, comunque guardato con ostilità. In “Breve diario di frontiera" leggiamo: “Migrante, straniero, profugo, espatriato: il tuo è un mestiere con molti nomi. Ma è anche un mestiere difficile perché se da un lato non vuoi tornare da dove sei venuto, dall’altro nel Paese ospitante la tua presenza non è gradita né desiderata. Perché devi cambiare nome se vuoi provare a inserirti. Perché quella volta che ti sei ammalato con trentanove di febbre e non sei potuto andare al lavoro, il tuo capo ti ha licenziato senza troppi complimenti. Perché quando sei tu a pretendere qualcosa, si chiama sfrontatezza, quando invece è il capo a pagarti un decimo del salario, o a chiederti di lavorare dodici, tredici, quattordici ore al giorno, si chiama compassione e generosità.”

E i conflitti che questo rapporto sbilenco suscitano possono sfociare in situazioni che mettono a rischio la propria vita, spingendo l’esule a migrare ancora (peraltro com’è accaduto all’autore stesso che ha dovuto lasciare anche la Grecia per gli Stati Uniti, nonostante in Grecia avesse ottenuto una posizione sociale non di ripiego o secondaria considerando che era diventato editorialista dell’importante quotidiano ateniese “Ta Nea”). Se non più l’elemento economico, in quel caso, di Gazmed, a disturbare una certa platea di greci nazionalisti e razzisti era l’elemento etnico, il fatto appunto, nello specifico, di essere lui un albanese e di testimoniare, pertanto, con la sua sola presenza un elemento di fastidio nel contesto di un’ideale di purezza nazionale, che peraltro non si raggiungerà mai se non, forse, sotto il tallone feroce di un regime come quello di Hoxha, le cui frontiere erano pressoché inaccessibili.

E qui veniamo al secondo romanzo, “La terra sbagliata”, dove assistiamo a una sorta di rovesciamento della percezione dell’altro, quando il protagonista, Karl – nome datogli in onore a Karl Marx e solo per questo tollerato dal regime che imponeva ai suoi cittadini solo nomi albanesi – torna, appunto, dagli Stati Uniti nella sua città natale in Albania e gli stessi suoi ex concittadini, a cominciare dal fratello Frederik, che fa un suo punto d’orgoglio il fatto di non essersene mai andato, lo sentono come altro, diverso, così come lo stesso Karl, tornando, si sente diverso dai propri anche consanguinei. Già il padre, quand’era ancora in vita, aveva poco accettato l’esilio del figlio, visto come una rottura dell’ordine costituito per lui, comunista, rappresentato dalla rigida obbedienza ai canoni del regime. Canoni che vedono i pericoli nella libertà e la salvaguardia dai pericoli di una deriva sociale e civile nel controllo assoluto delle masse da parte dello Stato. Pena il carcere, la pena di morte. Alle critiche del fratello Karl non esita a ricordargli l’abominio del regime: “Ti ricordi Idajet, il professore di musica che avevamo al liceo? Ricordi quando fu arrestato perché uno dei suoi studenti lo denunciò per aver espresso belle parole sulla musica jazz durante una delle sue lezioni? Nostro padre allora era direttore dell’istituto. Eravamo entrambi nel cortile del liceo quando Idajet fu portato via in manette. Un uomo violentato”.

Nel romanzo di Gazmend Kapllani, il fratello di Karl, Frederik, che alla fine di ogni capitolo fa da contraltare alla visione ormai cosmopolita di Karl, ciononostante critica la troppa libertà acquisita con la fine del regime, nella nostalgia di quello. Leggiamo: “Penso: una volta era tutto chiaro, le donne erano donne e gli uomini erano uomini. C’era una gerarchia. C’era un ordine. Le persone sapevano chi erano e cosa volevano. Poi sono arrivati questi tempi moderni, come si suol dire. L’era in cui tutto è diventato brodaglia”. Per arrivare alla soluzione finale: “Con questo enorme inganno, la salvezza è il ritorno all’identità forte e al nazionalismo. Il nazionalismo non è odio per gli altri, è amore per te stesso, per la tua lingua, per la tua nazione, per le tue radici, per la tua razza. (…) Il nazionalismo è disciplina, gerarchia, ordine, purezza, rispetto della natura umana. È il fuoco che purificherà e porterà a sé questo mondo che sta uscendo di senno…”

Ma, certo, per Karl non è questa la risposta, anche se resta un dubbio forte relativamente al proprio senso di identità. E’ ancora albanese lui? Dubbi esaltati da una serie di eventi, legati alla arcaica mentalità del luogo basata sulla paura, la delazione, l’ipocrisia morale. Il regime è caduto, ma la mentalità è rimasta quella: Karl se ne rende conto quando la più bella ragazza della città, di origine rom, ambita da tutti come sposa, viene uccisa per essere stata scoperta essere l’amante del boss del cemento in città e, per questo, non più la ragazza “pura” che tutti credevano, ma una puttana, al punto da boicottare il suo funerale, con la scritta a lettere cubitali sulla casa stessa della ragazza “Le puttane distruggono la famiglia”.

Quanto ci portiamo di noi dentro, della nostra lingua, cultura, storia, razza, religione (elemento non secondario nel romanzo di Kapllani, considerando il credo religioso – nello specifico l’islam – in un mondo che fino alla dittatura comunista aveva bandito ogni religione) quando fuggiamo dalla nostra terra d’origine? Quanto ci resta di questa identità quando, dopo anni di esilio, ci torniamo? Chi siamo noi? Sta di fatto che, ovunque andiamo, ormai siamo considerati per la nostra origine. “Io sono albanese”: non si sfugge da quella verità. Anche se, nello stesso tempo, ci sentiamo stranieri, diversi… È il destino dell’esule. Ed è, straordinariamente, quest’ultima identità che finisce per accomunare tutti gli esuli e migranti, qualunque sia il loro luogo di fuga e quello di arrivo. Non a caso la dedica che Gazmend mi ha scritto sul suo libro è esemplare: “A Diego per le frontiere e l’esilio che portiamo dentro di noi”.