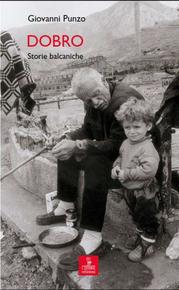

Sarajevo 1996, soldati dell'esercito italiano - Shutterstock.com

Un alpino che passa 330 giorni nei Balcani in missioni di peacekeeping e poi torna, e scrive un libro. Una testimonianza inusuale. Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa recensione

Nella lingua serbocroata, dobro è una parola molto usata. E’ anche una parola ricca di significati: letteralmente significa bene in tutti i sensi, anche materiale. Ed è alla base di tanti altri termini, come benvenuto, benessere, bonario, benestante, bontà (dobrota), beneficenza. Tutte parole per così dire positive, belle, beneauguranti.

Probabilmente è per questo che è stato scelto questo termine per titolare il libro. Perché, forte della sua esperienza di militare peacekeeper nei Balcani, l’autore sa sicuramente di quanto “bene” ci sia bisogno laggiù. Specie subito dopo le guerre degli anni novanta. Infatti le “storie balcaniche” narrate derivano proprio dalla sua esperienza di ufficiale alpino in Bosnia e poi in Kosovo, i due “buchi neri” in cui più devastanti ed efferate furono le vicende che seguirono allo smembramento della Jugoslavia federale socialista.

Qui l’autore, tra il 2001 ed il 2004, partecipa per 330 giorni alle missioni militari internazionali che avrebbero dovuto – nientepopodimeno – che raggiungere due obiettivi a dir poco ambiziosi: pacificare e ricostruire. Quanto questi due obiettivi siano stati o meno raggiunti esula dal contenuto del libro. Che piuttosto vuole essere una testimonianza un po’ insolita – quella appunto di un uomo con le stellette, di un militare – spedito in quelle due terre ex-jugoslave a fare un paziente lavoro di ricucitura.

Ricucitura umana, di relazioni, di fiducia, oltre che di aiuti anche materiali e pratici. Si pensi solo al difficile lavoro di garanzia e di protezione offerto dalle truppe dei vari paesi a coloro che, cacciati durante le varie pulizie etniche, osavano tornare per tentare di riprendere possesso delle loro case. Cosa complicata anche dal fatto che i registri immobiliari erano spesso stati dati alle fiamme: sappiamo che la memoria, nei Balcani, è stata forse la principale vittima dei conflitti degli anni novanta.

La testimonianza dell’autore apparentemente risulta inusuale: sui Balcani sono intervenute in abbondanza le testimonianze di giornalisti, romanzieri, fotografi, cineasti, ma non di soldati. In realtà nel passato, prima dell’”invenzione” della figura sociale del turista, i pochi viaggiatori appartenevano a due sole categorie: a quella dei militari ed a quella dei commercianti. A loro dobbiamo tanti resoconti di viaggio e tante scoperte di luoghi e di popoli.

In questo caso dal vissuto dell’autore si percepisce la scoperta della complessità dei Balcani, sempre così geograficamente vicini all’Italia quanto sempre culturalmente lontani. Si percepisce anche la grande difficoltà nell’improvvisarsi pur con generosità nel delicatissimo lavoro di peacebuilding, un lavoro che esige grandi conoscenze di tipo antropologico ed altrettante grandi doti di sensibilità e di mediazione sul campo.

Viene però decisamente rifiutato dall’autore il trito e ritrito refrain sull’insanabile ed atavico odio dei popoli balcanici: un pigro refrain che non serve né a comprendere i Balcani, né ad aiutarli veramente. E che anzi è stato l’approccio – sbagliato - con cui il mondo occidentale è intervenuto in quell’area: nije dobro, possiamo dire.

This publication has been produced with the assistance of the European Union. The contents of this publication are the sole responsibility of Osservatorio Balcani e Caucaso and its partners and can in no way be taken to reflect the views of the European Union. The project's page: Tell Europe to Europe.