Ivo Atlija, Rovereto (foto Cristian Muti - Gruppo Bosnia Mori )

Ivo Atlija è uno dei superstiti del massacro avvenuto a Briševo nel 1992 in Bosnia Erzegovina ed ha testimoniato in diversi processi tenutisi al Tribunale dell’Aja. Lo abbiamo intervistato

Tra il 28 e il 30 marzo, Ivo Atlija è stato per la prima volta in Italia per parlare in pubblico del massacro di Briševo, villaggio di cui parla anche nel suo libro “I martiri di Brisevo” uscito nel 2017. Grazie al Gruppo Bosnia Mori per Stara Rijeka (TN) ha potuto raccontare la sua storia con la forza e la serenità di chi denuncia la violenza e crede nel valore etico, per le generazioni future, della testimonianza.

Dove è nato e come viveva prima della guerra?

Sono nato nel 1966 a Briševo, un villaggio della Bosnia occidentale. La mia vita scorreva normalmente. Come altri giovani andavamo a feste, ballavamo, facevamo sport e, finiti gli studi, cominciavamo a lavorare. Io già a 25 anni vivevo da solo, in un appartamento a Prijedor, dove lavoravo, mentre i miei genitori erano rimasti nella loro casa al villaggio.

Negli anni ’80 qual era l’atmosfera nel suo paese?

Negli anni ’80 molto è cambiato. Innanzitutto è iniziata una profonda crisi economica. Il sistema socialista jugoslavo stava crollando, il sistema sociale era in disfacimento. E quando le persone cominciano a perdere sicurezze, finiscono in povertà e vengono portati ai margini dell’esistenza, perdono la capacità di pensare con la propria testa. Questo si percepiva in ogni settore. Ad esempio, io ero un cantante rock e ricordo che ad un certo punto si sono cominciate a produrre canzoni che citavano la guerra: che ci sarebbe stata la guerra e si doveva trovare il modo di evitarla. Ma la maggioranza di noi giovani non credeva fosse possibile. Per me la guerra era un grande concetto che non mi apparteneva e al quale non volevo in alcun modo pensare.

Negli anni ’80 giornali e tv hanno ricominciato a parlare dei massacri della Seconda guerra mondiale. Quanto ha influito il rispolverare la storia, sullo scoppio del conflitto degli anni ‘90?

Sicuramente ha influito, soprattutto sulle generazioni che avevano vissuto quel conflitto. Mio padre era allora un bambino per cui non ricordava molto. Mio nonno era stato esonerato dall’arruolamento perché prima dello scoppio della guerra era rimasto vedovo con figli piccoli a carico. Quando eravamo bambini ogni tanto gli chiedevamo di raccontarci, ma si rifiutava. Accennava qualcosa solo quando era ubriaco, ma sottolineando sempre che se ci avesse raccontato tutta la verità avremmo poi avuto problemi. Solo più tardi abbiamo capito che cosa intendeva.

Ricordo, ad esempio, che a scuola studiavamo delle gesta eroiche dei partigiani e dei massacri dei collaborazionisti ustascia [croati, ndr] con i nazifascisti, mentre i cetnici [collaborazionisti serbi, ndr] quasi non venivano nominati. Crescendo abbiamo scoperto che nei nostri territori, negli anni ’50, quando in Jugoslavia c’era la fame, le autorità avevano deportato un intero villaggio croato-bosniaco verso villaggi a maggioranza musulmana, dichiarando che si trattava di operazioni di ricerca di ustascia della Seconda guerra mondiale. In realtà si è trattato di operazioni di saccheggio: hanno portato via tutti i beni, dai prodotti della terra al bestiame, tutto quello che trovavano. E solo alla fine del saccheggio le famiglie sono potute tornare nelle loro case.

Sta di fatto che nel sistema comunista i nostri anziani non potevano in alcun modo parlare pubblicamente di fatti come questo, perché sarebbero finiti in prigione. Per cui sì, devo dire che per lo meno tra i più anziani c’era una certa tensione ma veniva nascosta.

E si è arrivati al 1992...

La guerra era iniziata già nel 1991 nella confinante Croazia e non ci sentivamo più sicuri da tempo, perché in quanto cattolici nel territorio di Prijedor eravamo minoranza, circa 6mila sui 120mila abitanti dell’intera municipalità. Ma dato che la maggioranza nei villaggi intorno era costituita da bosgnacchi (bosniaci muslmani), con i quali avevamo avuto sempre ottimi rapporti di vicinato e amicizia, pensavamo di essere al sicuro.

Anche quando la propaganda serba ha cominciato a parlare di fantomatici terroristi ustascia o del rischio della costituzione di una “džamajirija” (dominazione musulmana), pensavamo che fosse solo retorica di guerra, senza alcuna base reale. E comunque, che non ci avrebbero toccati visto che eravamo civili e non un obiettivo militare. In realtà la situazione è peggiorata sempre più e nella primavera del ’92 la guerra è arrivata anche nel nostro territorio.

È accaduto tra il 29 e il 30 aprile, quando i rappresentanti del Partito Democratico Serbo [Srpska Demokratska Stranka, partito fondato nel luglio del 1990, di cui Radovan Karadžić è stato tra i primi membri e presidente, ndr], con l’aiuto dell’allora ancora esistente Armata Popolare Jugoslava, hanno preso il potere con la forza a Prijedor, una specie di piccolo colpo di stato a livello municipale.

Il 30 aprile stavo andando al lavoro e vedevo per le strade bandiere serbe, posti di blocco con persone armate, sorprendendomi perché la sera prima era tutto relativamente normale. Sono arrivato al lavoro e mi hanno comunicato che tutti i non-serbi erano stati licenziati. Una mia collega, Antonija Boban, mi ha avvisato di non tornare nel mio appartamento perché aveva saputo che un membro di formazioni paramilitari serbe l’aveva occupato poco prima e quindi se fossi tornato non sarebbe finita bene... E così, con i soli vestiti che avevo addosso, sono andato a Briševo dai miei genitori.

Poi ci hanno tagliato l’energia elettrica, il telefono non lo avevamo nemmeno, per cui siamo rimasti isolati, accerchiati su tutti i fronti. All’inizio siamo scesi qualche volta nella vicina cittadina di Lublja per comprare dei viveri, sebbene non fosse una buona idea perché c’era poco da comprare e venivamo sottoposti a pesanti provocazioni verbali. Per cui abbiamo poi deciso di vivere solo con ciò che produceva la terra di nostra proprietà. La fortuna vuole che quell’anno i raccolti erano eccezionali. Certo, ci mancavano alimenti come lo zucchero, la farina, il sale...

Siamo andati avanti così fino al 27 maggio. Alle 5 del mattino abbiamo sentito due grandi esplosioni. La maggior parte di noi dormiva e sul momento non abbiamo capito cosa fosse stato, poi abbiamo capito che le granate arrivavano dai villaggi intorno a noi. Hanno continuato a sparare granate tutto il giorno e prima di sera abbiamo deciso di mandare una delegazione per chiedere il motivo di quell’attacco. Hanno smesso di bombardarci, la delegazione è tornata: spaventati, ci hanno informato che la richiesta era di consegnare ai serbi ogni armamento militare. Ma noi non ne avevamo, se ne avessimo avuto ci saremmo difesi! Comunque abbiamo raccolto e consegnato le poche armi da caccia in nostro possesso, di cui possedevamo regolare porto d'armi.

Il 31 maggio le autorità serbe di Prijedor hanno annunciato l’obbligo per tutti i non-serbi di portare una fascia bianca al braccio e appendere fuori dalle case un lenzuolo o bandiera bianca affinché fossero riconoscibili. A Briševo intanto continuavamo a subire minacce, provocazioni, ai margini del villaggio rubavano il bestiame e venivamo a sapere che nei villaggi dei bosgnacchi avevano già colpito...

Questo fino a luglio, mese del massacro?

Sì. il 24 luglio hanno cominciato a bombardarci, molto più intensamente di quella prima volta… ricordo che avevamo contato il numero delle esplosioni e in un’ora erano state 105. Su un villaggio così piccolo come Briševo, costituito da circa 150 case abitate da poco più di 400 persone, significa che dopo le prime due ore di bombardamento ogni casa era già stata colpita almeno una volta.

È durato due giorni. Una volta finita l’ondata di granate, il secondo giorno poco prima di sera è arrivata la “fanteria” ed è cominciato l’orrore. Hanno cominciato a tirar fuori le persone dalle cantine o dai rifugi e a maltrattarle, torturarle e ucciderle. Io mi ero nascosto nella cantina di un amico a 2 chilometri dal rifugio in cui si nascondevano i miei genitori, che avrei raggiunto se il mio amico non me lo avesse impedito. Calata la notte i soldati hanno fermato la loro avanzata e sono rimasti nelle vicinanze delle case che avevano raggiunto. Ma non hanno smesso di torturare, violentare e uccidere.

Per cui noi due sentivamo i lamenti, le urla delle vittime. In quel momento non ho provato alcuna paura. È una sensazione difficile da spiegare… forse l’adrenalina era così alta da annullare ogni emozione. Solo istinto di sopravvivenza e allo stesso tempo un terribile senso di impotenza: senti ciò che accade, sai cosa sta succedendo, ma non puoi fare nulla. Questa è stata per me la cosa più dura: non la paura, ma l’impotenza.

Prima dell’alba io e il mio amico abbiamo lasciato il rifugio e ci siamo nascosti in un piccolo bosco a circa 50 metri. La mattina hanno proseguito nella “pulizia” del villaggio. Mio padre è stato preso e ucciso mentre, uscito dal suo rifugio, si avviava verso casa, mia madre l’hanno violentata e rinchiusa nella porcilaia. Il vicino, Pero Dimač, che tutti chiamavamo Pepo, lo hanno torturato e ucciso a circa 20 metri da dove ero nascosto… Ho visto tutto, è l’unica uccisione a cui ho assistito in prima persona. Ricordo che respiravo a bocca aperta perché temevo che respirando dal naso mi avrebbero sentito. L'unica cosa che sentivo era il battito del mio cuore e il “suono” dello scorrere del sangue nelle vene. Non mi è mai più successo, dopo allora.

Dopo aver ucciso Pepo, hanno proseguito oltre e poco prima di sera è calato il silenzio. Così io e il mio amico siamo usciti dal nascondiglio per avviarci al paese e cominciare con altri uomini ad assistere i superstiti, a raccogliere i corpi.

Quante persone sono state uccise? Cosa è accaduto poi?

Sono state uccise 68 persone, di cui 14 donne, 2 bambini e 4 invalidi. Un certo numero dei superstiti era stato deportato, abbiamo poi saputo nei lager di Krings (Sanski Most) e in quelli della zona di Prijedor, cioè Keraterm, Trnopolje e Manjača. Le case erano state saccheggiate e poi incendiate. Alcune donne che avevano subito stupro, un trauma e una violenza che non riuscivano a sopportare, hanno tentato il suicidio.

Tra noi sopravvissuti a Briševo abbiamo cercato di riorganizzare la vita per quanto possibile. Abbiamo riunito i bambini e le donne nelle pochissime case che non erano state incendiate e ci siamo organizzati affinché ricevessero del cibo mentre noi, 12 unici giovani uomini rimasti, abbiamo dormito nel bosco. Abbiamo poi raccolto i corpi per seppellirli, alcuni direttamente dove erano stai obbligati a scavarsi la fossa prima di essere uccisi, perché era troppo pericoloso per noi spostarli altrove rischiando di essere visti dai soldati intorno.

Due giorni dopo abbiamo deciso di portare donne e bambini a Ljublja, dove sapevamo esserci degli appartamenti disabitati da anni. Siamo riusciti a rimanere per circa una settimana, fino a quando le autorità serbe di Ljublja si sono ovviamente accorte di noi perché eravamo in molti. Abbiamo cercato rifugio nei villaggi intorno. Io, ad esempio, mi sono spostato nel villaggio di Raljac dove viveva una zia. Ma anche qui, si dormiva raramente nelle case per non farci trovare dalle orde che di notte continuavano ad arrivare a saccheggiare quel poco che era rimasto.

Nei boschi vi nascondevate solo voi uomini?

No, tutti, anche i bambini piccoli. A proposito, ricordo che mi aveva colpito il fatto che pur affamati, assetati e accaldati, non piangevano, stavano in silenzio assoluto, come i piccoli caprioli che impauriti si rannicchiano, quasi non respirano, e solo quando passa il pericolo reagiscono.

Come siete usciti da questa situazione?

In qualche maniera, scendendo di nascosto verso Ljublja per cercare di comunicare con Banja Luka, siamo riusciti a chiedere aiuto al vescovo Franjo Komarica. È arrivato, con una delegazione delle autorità serbe e un alto ufficiale dell’esercito serbo-bosniaco, per un primo incontro che si è tenuto davanti alla chiesa, distrutta, di Briševo. La nostra delegazione era formata dal sottoscritto, da Zdenka Lovrić e Juro Dimač; nei successivi incontri la composizione cambiava e solo io sono stato sempre presente.

Dopo aver negato che fosse successo alcunché nel nostro villaggio, hanno dichiarato che si era trattato sicuramente di un piccolo gruppo sfuggito al loro controllo, che si era vendicato per i fatti di Jasenovac [campo di concentramento della Seconda guerra mondiale, ndr]. Abbiamo risposto che perdere il controllo su due divisioni, dunque quasi 4mila uomini e non un piccolo gruppo, significava un ammutinamento; e che ai tempi di Jasenovac non eravamo nemmeno nati e non avevamo alcuna responsabilità.

Abbiamo chiesto loro di permetterci di lasciare il territorio perché era impossibile sopravvivere così. Ma ce l'hanno negato, dicendo che se ci avessero lasciati andare sarebbero stati accusati di pulizia etnica dalla comunità internazionale.

Non potevamo insistere, non avevamo alcun potere. Basta immaginare la scena: loro vestiti di tutto punto, con divise e scarpe lucide o costosi completi giacca e cravatte, noi sporchi, malvestiti e affamati. Si sono tenuti altri incontri, nel tentativo di ottenere di poter andare via. Penso che il fatto che noi chiedessimo continuamente di incontrarli - forse grazie al coraggio, alla forza della disperazione, al fatto che in qualche modo sentivamo di essere morti quel 24 luglio e non potevamo morire una seconda volta - li ha portati a non perpetrare su di noi altre violenze.

In agosto, in un incontro avvenuto nell’ufficio dell’allora sindaco di Prijedor, Milomir Stakić, ci hanno proposto di spostarci nei villaggi che erano stati abitati da bosgnacchi, come Hambarine o Bišćani, che erano ancora in piedi ma che erano già stati “ripuliti” etnicamente. Abbiamo rifiutato e solo dopo abbiamo scoperto il motivo della proposta: attendevano l’arrivo di una delegazione dell’Unhcr in missione in quei villaggi; riempiendoli con noi, i serbo-bosniaci volevano dimostrare che la pulizia etnica non era mai avvenuta.

L’unica possibilità che ci è rimasta era ottenere da amici e familiari che vivevano all’estero le cosiddette “lettere di garanzia” e tentare l’uscita dal paese individualmente: in ogni lettera il firmatario dichiarava che si sarebbe preso totalmente in carico la persona “invitata” ad uscire dalla Bosnia. Abbiamo fatto tutto con grande fatica, attraversando le linee del fronte per arrivare a Prijedor e cercare di telefonare, stando attenti a cosa dicevamo perché tutto era intercettato.

Siamo riusciti a farci mandare queste lettere e le autorità serbo-bosniache le hanno accettate, ponendo però un’altra condizione: prima di lasciare il paese avremmo dovuto pagare le bollette insolute di acqua, luce e telefono. Di case distrutte, in cui non vivevamo da mesi! Non solo. Ci hanno anche obbligato a firmare un documento in cui dichiaravamo di lasciare volontariamente ogni nostra proprietà alle autorità della Republika Srpska.

Quando è riuscito a lasciare la Bosnia?

Sono riuscito a partire il 17 novembre del 1992 e sono arrivato a Zagabria dove abitava mio fratello. Ho trovato un lavoretto grazie al servizio studentesco, per cercare di guadagnare qualcosa, in una situazione tale per cui in casa c’erano 20 profughi mentre mio fratello era stato arruolato nell’esercito croato. In quella parte della città, anche nelle altre case la situazione non era migliore, piene di profughi accolti da amici e familiari con tutto da organizzare: procurarsi il cibo, trovare il modo di fare una vita quanto più normale possibile.

Quando ha parlato per la prima volta del massacro e ha deciso di testimoniare al Tribunale dell’Aja?

Mentre ero a Zagabria Luka Gavranović del Centro Informativo croato [HIC- Hrvatski informativni centar, nato nel 1991 per offrire informazioni e assistenza a profughi e sfollati, ndr] mi ha chiesto se ero disponibile a rilasciare una dichiarazione e ho accettato. Dopodiché siamo entrati in contatto con una delegazione del Dipartimento di Stato degli USA e della Tv croata. Poi ho lasciato il paese perché la situazione era diventata insostenibile. Sono andato in Austria, successivamente in Germania dove vivo dal 1995. Un giorno ho ricevuto una telefonata da una rappresentante della Comunità croata austriaca: mi ha detto di essere traduttrice presso il Tribunale dell’Aja e di voler incontrarmi per parlare. E così è iniziato tutto.

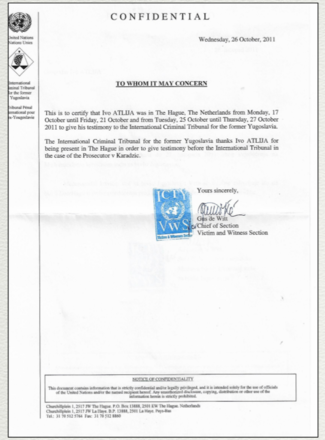

Mi hanno chiamato per stare all’Aja una settimana e fare una prima intervista raccolta da Hamidullah Inayat, investigatore delle Nazioni Unite presso il TPI [ndr: oggi opera presso United Nations Assistance Mission in Afghanistan, ndr]. La mia prima testimonianza davanti ai giudici è avvenuta il 3 e 4 luglio del 2002 nel corso del processo al sindaco di Prijedor Milomir Stakić [condannato dal TPI all'ergastolo poi ridotto in appello a 40 anni di carcere, ndr]. Ma poi sono stato chiamato a testimoniare altre dieci volte in processi importanti, come quelli di Radovan Karadžić, Ratko Mladić e altri.

Come hanno reagito la sua famiglia, gli amici e i conoscenti alla sua decisione di testimoniare? È stato sostenuto da qualcuno? Ci sono stati altri testimoni?

Non ho mai ricevuto alcun sostegno da politici, organizzazioni, né della Bosnia, né della Croazia, né della Germania. L’unico vero sostegno me lo ha dato mio fratello maggiore, che aveva combattuto in guerra e quindi capiva bene la situazione. Il resto della famiglia non molto, ma li capivo perché era una storia dolorosa e fresca, temevano le reazioni e le possibili vendette. In effetti abbiamo ricevuto delle minacce, via internet e via telefono, ma mai nulla di serio come attacchi fisici.

Ricordo che a Briševo, mentre seppellivamo i morti, la maggioranza dei superstiti era arrabbiata, piena di odio e al contempo impotenti. Feci subito la promessa che avrei fatto di tutto perché almeno uno, tra le decine che si erano macchiati di quelle atrocità, finisse davanti a un tribunale, per dare così il mio piccolo contributo alla giustizia. Con la mia testimonianza avrei, nel mio piccolo, fatto la mia parte e se tutti avessimo fatto una piccola parte il risultato sarebbe stato grande. E così sto solo mantenendo la mia parola.

Per quello che so, di Briševo sono solo io ad aver testimoniato direttamente davanti al Tribunale, ma ci sono altri che hanno rilasciato testimonianze scritte.

C’è stato un processo sui fatti di Briševo?

No, mai nessuno dei diretti esecutori del massacro è stato processato. Una parte della responsabilità di comando, rispetto ai fatti di Briševo, è entrata a far parte delle incriminazioni a carico di Radovan Karadžić e Ratko Mladić e alcuni imputati minori. Ma i responsabili diretti come il colonnello Branko Basara, che era al comando del VI Corpo del VRS o il maggiore Veljko Brajić non hanno pagato [la Corte di Sarajevo ha confermato l’atto di accusa a carico di Basara l’8 aprile 2015, il processo è in corso, ndr].

Ha già parlato in pubblico dei fatti di Briševo, prima di venire qui in Trentino?

Ne ho parlato nell’ambito di alcuni seminari organizzati in Germania e alla ZDF (Zweites Deutsches Fernsehen – Seconda televisione tedesca). La prima troupe di giornalisti arrivata a Briševo dopo la strage è stata proprio della ZDF e grazie alla traduttrice che li accompagnava eravamo entrati in contatto con loro. Così, rischiando anche, riuscirono a mandare in onda le prime immagini del villaggio e della chiesa di Briševo distrutti. Negli anni scorsi hanno anche realizzato un documentario in tre parti, utilizzando le immagini girate allora e coinvolgendo me oltre ad altri testimoni.

Qual è la situazione oggi a Briševo?

Non è tornato nessuno. Abbiamo ricostruito solo la chiesa e 4 case, giusto perché noi si abbia un luogo dove dormire quando ci si ritrova ogni anno per ricordare i nostri morti e per passeggiare nei boschi dove siamo cresciuti. Nessuno è tornato perché non c’è alcuna infrastruttura, tutto è distrutto, oltre al fatto che al governo ci sono gli stessi che ci hanno cacciato nel 1992. È deprimente camminare per strada e incontrare qualcuno che sai di certo aver partecipato alla strage ma si comporta come se non fosse mai successo nulla. Purtroppo giustizia non è stata fatta.

A proposito di giustizia. Qual è la sua opinione sul TPI?

Da un lato il Tribunale dell’Aja è stato molto importante. Se non ci fosse stato, tutti quei criminali che sono stati presi e processati oggi girerebbero indisturbati per strada. Dall’altra penso che la politica non ha permesso al TPI di lavorare in libertà. Si può in qualche modo capire, visto che coloro che lo hanno istituito hanno avuto una grande influenza nella regione, e hanno quindi avuto per forza una grande influenza sul Tribunale. Secondo me il TPI avrebbe dovuto essere totalmente indipendente, i processi si sarebbero conclusi molto più velocemente e avrebbero inciso molto di più nei Balcani. Quando un processo dura 10-12 anni perde di interesse nell’opinione pubblica. Sarebbe stato meglio prevedere una specie di processo di Norimberga. L’attenzione che questo sollevò in tempi vicinissimi al conflitto ha avuto molto più effetto sulla popolazione, che l’ha seguito perché si trattava di una storia recente e che coinvolgeva tutti.

In Bosnia invece abbiamo criminali che non sono stati processati nemmeno dopo 25 anni. È cresciuta un’intera generazione che non ha alcuna idea dei crimini commessi allora e dei criminali in libertà. Inoltre, ancora più triste, è una generazione che cresce con una narrazione distorta, se non falsa, della storia del conflitto degli anni ‘90. Divisa a seconda del gruppo nazionale a cui i giovani appartengono, con tre versioni diverse per lo stesso fatto.

Come valuta la situazione in Bosnia oggi?

La Bosnia Erzegovina non ha ancora le fattezze di un vero paese: non ha un sistema funzionante nell’amministrazione, nella giustizia come a livello economico e sociale. In tutti i paesi dove il sistema politico ed economico è instabile, è facile manipolare la popolazione. Questo è ciò che accade oggi in Bosnia: si manipola la popolazione e non si fa un passo avanti. Anzi, credo che oggi sia addirittura peggio. I tre gruppi “nazionali” si sono compattati, omogeneizzati e chiusi nei confronti degli altri, molto più di quanto fosse all’inizio degli anni ‘90. In un paese così piccolo come la Bosnia se si continua con questa divisione, ci saranno problemi per decenni.