© Shutterstock

Un salto da un ponte sul Bosforo e la perdita di memoria. Boratin, il protagonista di questo libro di Burhan Sönmez, si trova improvvisamente senza un passato. Un vantaggio? Una condanna?

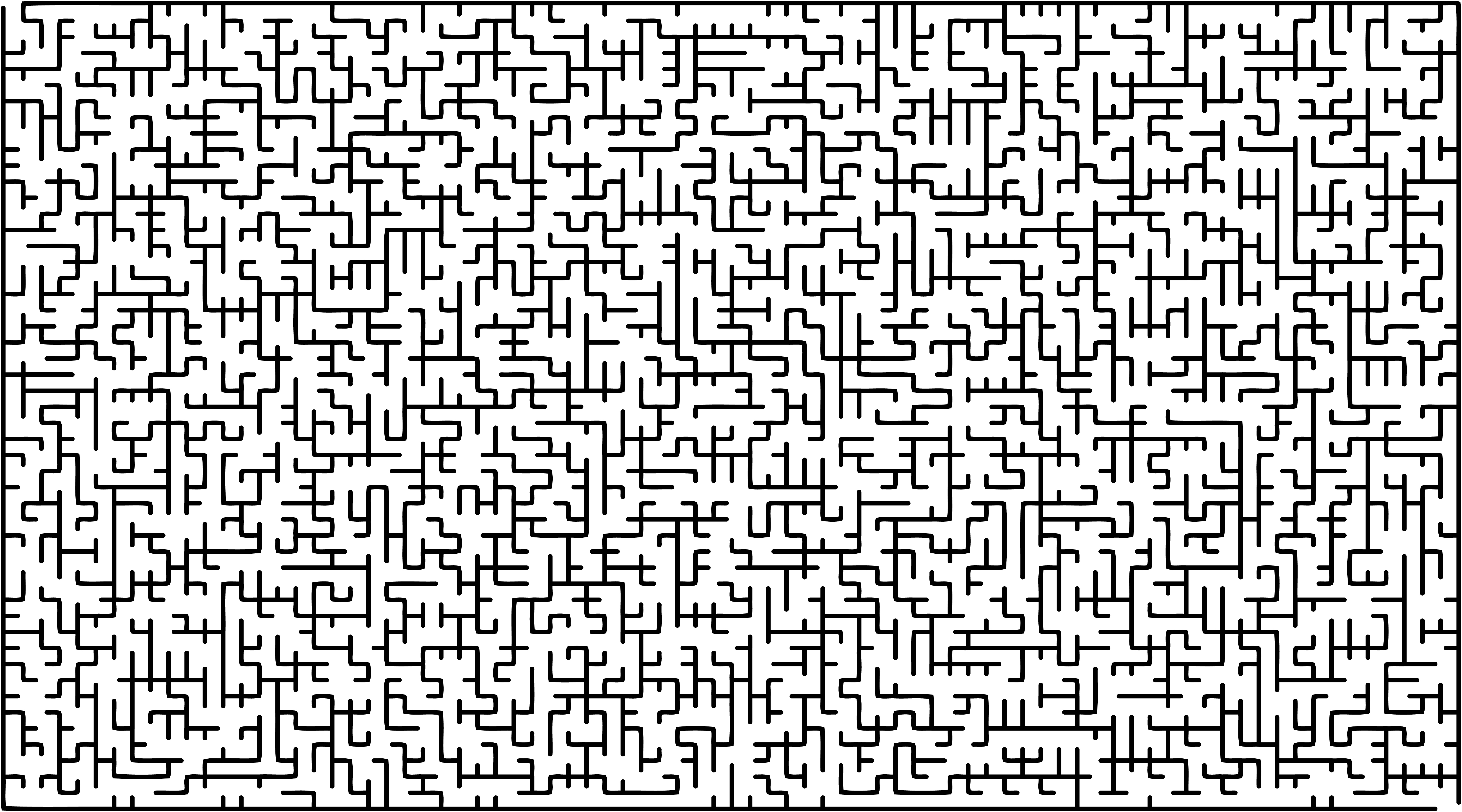

La parola labirinto rimanda immediatamente a uno spazio inconoscibile, indecifrabile e limitante. Chi conosce un po’ l’opera di Burhan Sönmez già dal titolo potrebbe essere indotto a pensare che il labirinto in questione sia ad ogni buon conto Istanbul. Ma in questo piccolo splendido libro di Sönmez è più che altro il tempo ad essere un labirinto; il passato diventa un luogo in cui ci si muove a tentoni, si sbatte contro i muri in fondo a vicoli ciechi, si compiono svolte che non portano a nulla, si torna indietro, se un dietro c’è.

Boratin, il protagonista, si sveglia dal coma dopo essersi gettato dal ponte sul Bosforo, e non ricorda nulla. Tabula rasa. A parte una costola rotta – e non è l’unica simbologia biblica del romanzo – il suo corpo funziona, miracolosamente. Le sue funzionalità corporee sono intatte, ma si trova nella condizione di vivere privo di ciò che tutti al mondo possiedono: un passato. È un vantaggio, uno svantaggio? L’assenza del passato ci libera dagli schemi e dalle gabbie delle identità costruite, ma ci lascia privi di punti di riferimento, incapaci di spiegare il senso delle nostre azioni; l’assenza di passato ci lascia, in fin dei conti, privi di futuro. È su questo crinale che Sönmez conduce il lettore, articolando un riuscito ragionamento sul valore e la funzione della memoria individuale (e per estensione collettiva), sul senso del tempo come flusso o come attimo, sul nesso imperscrutabile che lega il tempo immateriale al corpo fisico del mondo, allo spazio (non a caso Boratin è un musicista). A ben vedere nelle pieghe sociologiche e politiche, il romanzo scrive la sua variazione sul tema sempiterno, ossessivo della letteratura turca: modernità/tradizione, eredità del perduto passato imperiale vs. creazione ex nihilo di una storia nuova, legato vs. daccapo.

Il romanzo si muove per le strade reali di Istanbul, sotto la torre di Galata, per le vie di Beyoğlu, attorno alla stazione di Haydarpaşa a Kadıköy. Eppure la perdita di memoria di Boratin fa sì che la città si trasformi in una sorta di itinerario magico lungo il quale ogni incontro fornisce al protagonista flâneur un tassello per ricostruire l’enigma di questa disorientata indagine: chi era Boratin prima e perché ha deciso un giorno di togliersi la vita saltando giù dal ponte? Il libraio antiquario fornirà un tassello, così come l’orologiaio, il corpo di Hayala, la voce eterea della sorella al telefono.

Sönmez, giunto alla sua quarta fatica da romanziere - la terza tradotta in Italia dopo Gli Innocenti (Del Vecchio, 2014) e Istanbul Istanbul (Nottetempo, 2016) - sfuma con maestria e naturalezza dalla prima alla terza persona, aziona i dialoghi senza cornice e l’effetto, dunque anche stilistico, è proprio quello di perdersi di buon grado lungo un labirinto che ci conduce ad accendere domande su di noi, sul nostro passato, sull’ingombro a volte ingestibile che chiamiamo memoria, su come lo spazio urbano e naturale può aiutarci o confonderci nella ricostruzione del nostro personalissimo antefatto.

Istanbul, città che per eccellenza si specchia in sé stessa, non è di per sé il labirinto. È lo specchio che messo davanti ad un altro specchio, il tempo, crea il labirinto. Vedi la citazione da Borges in esergo: “Bastano due specchi l’uno di fronte all’altro per costruire un labirinto”. Uno specchio siamo noi, l’altro è fuori di noi. Nel mezzo il labirinto.