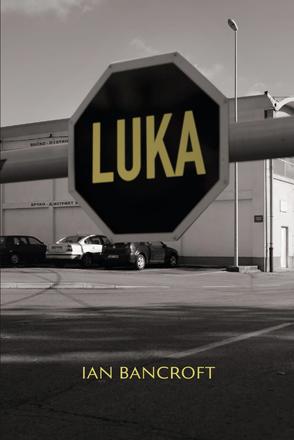

"Luka", il nuovo romanzo di Ian Bancroft, racconta di vite segnate da guerre passate e presenti e i cui personaggi principali (L., U., K. e A.) si confrontano con i dilemmi di verità e giustizia, lotta per la riconciliazione e perdono. Vi proponiamo un secondo estratto

Le sirene antiaeree suonavano invano. Era troppo tardi. Era sempre troppo tardi. A volte non suonavano mai o solo quando una raffica di esplosioni aveva già dato ampio avvertimento della mutilazione imminente. Quando arrivavano, era inevitabilmente per annunciare morte e distruzione e per mobilitare le mani per ripulire le macerie. A volte le persone le ignoravano del tutto, stanche di cercare rifugio dagli intenti omicidi dell'avversario invisibile incastrato sul fianco della collina; i loro binocoli o mirini dei fucili si concentravano su bersagli selezionati con cura o casualmente, stando a guardare prima di decidere del destino di un altro essere umano.

Per coloro che si rannicchiavano sotto, l'attesa era spesso altrettanto tortuosa quanto l'assalto, il nemico di cui potevano sentire gli occhi, ma non vedere. Solo il bagliore del sole rivelava di tanto in tanto la loro posizione. I cecchini erano i più insidiosi, puntavano il mirino su torsi a diversi chilometri di distanza. Il mirino ingrandiva la vittima designata tanto che sentivano di poter allungare la mano e toccarla. Ogni espressione era visibile: paura e disgusto, dolore e stanchezza. I volti in preda al panico che corrono da un sollievo all'altro, o l'innocenza del gioco strappato in mezzo ad un varco tra le nuvole di pioggia. Non facevano differenze in base all’età. Bambini e anziani venivano colpiti alla fronte se erano fortunati, altrimenti allo stomaco o alla coscia per poi dissanguarsi lentamente; i soccorritori erano spesso troppo deboli per esercitare una pressione sufficiente sulla ferita.

Quella che una volta era una facciata ora incorniciava l'interno di una casa in cima alla collina, il suo contenuto esposto al mondo esterno. Un paio di pantaloni erano appesi ordinatamente in un armadio, con una camicia drappeggiata su una sedia di legno, in attesa del corpo per il quale erano stati fatti su misura. Sul retro della porta della camera, le braccia di una giacca restavano accasciate in segno di rassegnazione. Occasionali strisce di carta da parati decoravano il muro che separava due stanze esposte alle intemperie, disseminate di schegge di vetro e terra, ora indistinguibili l'una dall'altra. Un tempo ingombre di manufatti, ora desolate; le pareti crivellate di segni da cui si potevano decifrare uccelli rapaci, animali cacciati o altri mammiferi di cattivo augurio. Una cornice vuota di traverso, il suo contenuto (una scena costiera, un ritratto di famiglia o qualsiasi altra cosa) sbiadito da tempo, ricordi che sarebbero durati oppure no.

Al piano di sotto, la tavola era ancora apparecchiata per la colazione; un uovo sodo ritto nel suo supporto con una fessura sulla corona accanto a una tazza vuota, un piatto e un coltello. La cenere nel camino era l'ultimo residuo indisturbato di una famiglia rannicchiata, di una coppia serena o di un bambino indifferente. Gli oggetti di scena abbandonati di una vita vissuta umilmente e frettolosamente lasciata alle spalle, di abitudini condivise attraverso famiglie, confini e generazioni. I colpevoli, i guerrafondai, hanno fatto di tutto nel loro desiderio di purificare la terra, di sradicare le basi della convivenza, di cancellare ogni traccia di somiglianze ora rese diverse e di proclamare presenze aliene sul loro suolo puro e immacolato.

Un proiettile di mortaio sibilava e fischiava sulla periferia della Città Vecchia, la sua traiettoria meticolosamente calcolata e perfezionata dall’esperienza, attingendo freddamente agli errori per raffinare la mira. Che sparassero a caso o con precisa intenzione, non c'erano danni collaterali. Né avrebbero mai potuto rimanere a corto di obiettivi, anche quando l’ultima persona fosse caduta o fuggita, perché il bombardamento doveva chiarire che la loro esistenza non sarebbe stata tollerata. I bombardamenti sarebbero continuati, anche se non fosse rimasta una sola anima, per scoraggiare coloro che dovessero pensare di tornare; per chiarire che questa era ormai terra proibita.

Non appena lanciato il mortaio, gli abitanti della Città nuova, dal loro punto di vista ben familiare, sapevano esattamente dove avrebbe colpito; quali vite sarebbero state distrutte, quale devastazione provocata. La loro lotta per la libertà dalla Città Vecchia non sarebbe stata fermata. Erano andati troppo oltre per prendere in considerazione la possibilità di un compromesso. Questa prima guerra, la Guerra Patriottica, rappresentava un’opportunità storica che sentivano di non potersi permettere di sprecare.

Allungando il collo ne ammirarono l'arco del volo, paragonandolo ad un uccello da preda; un'aquila che piomba in picchiata per cogliere le trote dalle acque che scorrono veloci, o con i suoi artigli affilati rapisce un topo di campagna dal suo rifugio nell'erba alta. A occhio nudo sembrava traballare e ruotare senza controllo, rallentando fino al punto di fermarsi prima di riprendersi. Scivolava serenamente, mentre la pinna caudale stabilizzava il corpo del mortaio. Si meravigliarono del suo volo, con le bocche ansimanti per la nervosa anticipazione. Non c’erano sfumature di rimpianto, vergogna o rimorso per aver preso di mira degli innocenti. Questi uomini, erano quasi sempre uomini, erano ciechi di fronte alla distinzione tra combattenti e civili, tra armati e indifesi, tra coloro che esultavano per la guerra e coloro che ne erano consumati.

Una bambina guardava verso il cielo, intimorita da quella che sembrava una stella cadente, mentre sua madre le urlava di entrare, trovando finalmente il coraggio di dirle che tre dei suoi compagni di scuola erano morti, massacrati quella mattina dallo stesso ordigno. Non avrebbero dovuto giocare fuori, ma il fulmine non cade due volte nello stesso posto, almeno non nello stesso giorno, o almeno così si era convinta la madre. Pochi giorni dopo sarebbe stata più apprensiva, più riluttante. Il sangue luccicava ancora nel cortile. Non importa quanto duramente strofinassero, rimanevano resti ostinati. Una corda per saltare con la quale cercavano di farsi inciampare a vicenda giaceva aggrovigliata come un cappio. Un orsacchiotto giaceva abbandonato, con la testa piegata da un lato, le braccia alzate in segno di scusa verso la collina.

Solo per una frazione di secondo, le vittime successive avrebbero sentito quello stesso fischio sordo, la melodia della morte, ma una sola nota, preludio ad un crescendo di urla agonizzanti. A separarli il più strano dei silenzi, dalla durata indeterminabile o impercettibile, prima che l'onda d'urto travolgesse tutto nella sua scia. Era un silenzio di confusione, di presentimento, dove l'immobilità momentanea chiedeva di essere messa in pausa per l'eternità; da riavvolgere in modo che gli unici fischi fossero quelli delle allodole sugli alberi o dei bambini nel parco. Da quel momento in poi, questi suoni diventano fonte di paura, di ansia, ricordo di orrori predetti.

*Ian Bancroft è uno scrittore residente nell'ex-Jugoslavia.

Hai pensato a un abbonamento a OBC Transeuropa? Sosterrai il nostro lavoro e riceverai articoli in anteprima e più contenuti. Abbonati a OBCT!

To Top

To Top