I rifugiati come emblema del mondo globale. Un libro su cooperazione internazionale e aiuto umanitario, ma non solo. Nostra intervista

Paolo Cereda è stato per oltre quindici anni operatore internazionale in diversi contesti di crisi. L'Africa dei Grandi Laghi, i Balcani, il sud-est Asiatico, l'America Latina. Dalle sue esperienze ha tratto un libro, che però non parla solo di 'altrove'. Parla di un mondo globale dove l'esclusione si incontra a Goma (Congo) come sulle spiagge della Spagna o della Sicilia, frontiere invalicabili per molti migranti del mare. Ne abbiamo discusso con l'autore.

Partiamo dal linguaggio del libro: nell'introduzione lo definisce "semplice, non specialistico... una scrittura intuitiva ed evocativa". Qual è il pubblico a cui si è rivolto?

Lo scritto non nasce pensando ad un pubblico in particolare. Nasce dallo stimolo di colleghi e amici a "mettere insieme con un po' di senso" una serie di appunti, esperienze, riflessioni, progetti, incontri, foglietti... che ho accumulato in quasi due decenni di impegno internazionale.

Come ho scritto anche nelle premesse del libro, non si tratta di un manuale operativo e neppure è facile catalogarlo in un genere letterario preciso - non è un saggio: per me costituisce un punto di arrivo ma anche una nuova partenza, nel tentativo di dare forma a "materiale etico" che possa orientare la prassi quotidiana e difficile di chi vive ed opera... in frontiera.

Certo, se di potenziale pubblico si vuole parlare, posso dire di rivolgermi in prima battuta a chi opera sul campo, nelle agenzie e associazioni umanitarie, nelle ONG di cooperazione internazionale, ai tanti giovani che frequentano le (ormai innumerevoli) proposte formative post-laurea sui temi dell'emergenza, dei diritti umani, del peacekeeping, della cooperazione internazionale...

C'è anche un accenno a diversi riferimenti del messaggio evangelico...

Per quanto riguarda i riferimenti alle Scritture, in particolare al Vangelo cristiano, mi pare che sia chiaro ed esplicito - l'ho premesso e ripetuto nello scritto - il fatto che i "valori di riferimento" di un operatore umanitario, la sua visione del mondo e non solo quella dell'Organizzazione con cui lavora, siano parte integrante, non scindibile, dell'azione di cura e soccorso. Il dichiararli - senza ovviamente che questi valori offendano, prevarichino o discriminino le persone con cui si entra in relazione - è un fatto di onestà etica e professionale. Ricordo che nelle attività in Darfur (Sudan) abbiamo avuto collaborazioni importanti con l'Islamic Relief Service e il punto di inizio "politico" e operativo è stato proprio il riconoscimento comune e concreto della "sacralità della vita umana" - su questo punto d'incontro è stato possibile lavorare insieme con vantaggi reciproci.

Nella prima parte del libro dà una descrizione dei "fenomeni umanitari": le nuove guerre, i rifugiati, il campo profughi... Come giudica l'intervento umanitario complessivo svolto nei Balcani, e in particolare le politiche adottate per rifugiati e sfollati?

Premesso che la mia esperienza nell'area balcanica è stata limitata ad alcune situazioni puntuali - in Bosnia Erzegovina, Kosovo e Macedonia - l'idea che mi sono fatto è questa: sul versante umanitario - salvare il salvabile - spesso l'approccio è stato modulato come se ci si trovasse in "un'Africa bianca", cioè senza capire molto dei contesti locali e regionali; in secondo luogo, la foglia di fico umanitaria ha nascosto un immobilismo politico che ancora oggi (dopo tredici anni da Dayton) sta giocando con il fuoco.

Nella seconda parte si concentra sull'operatore umanitario e sul suo rapporto con le persone verso cui interviene. Quanto è diffusa la consapevolezza nelle organizzazioni - governative e non - della difficoltà di questo ruolo e dei possibili casi di distorsione dovuta ad un approccio 'emergenziale'?

L'importanza dell'organizzazione è per me innanzitutto intesa come "rete di sicurezza" che garantisce, facilita, tutela il lavoro dei suoi operatori - essi stessi parte integrante e vivente dell'organizzazione. Questo tipo di responsabilità nei confronti degli operatori, in particolare quelli più esposti, in frontiera, credo sia una delle maggiori preoccupazioni odierne delle organizzazioni internazionali.

Il mio ragionamento è quello che l'operatore non è solo un individuo, un libero professionista che offre le sue competenze ad un progetto, ma è parte di un sistema e dunque l'esito delle sue azioni, della sua presenza risulta da relazioni complesse e spesso imprevedibili, di cui spesso è attore marginale. Se ci si rende conto di questo, nella pratica quotidiana, si può attenuare un po' il rischio di deliri di onnipotenza o crisi di impotenza e frustrazione.

Il libro si conclude con delle proposte, o lezioni apprese, da trasmettere agli operatori sul campo. Lei è anche un formatore, e negli ultimi dieci anni è molto cresciuta l'offerta di corsi sulla cooperazione e l'aiuto umanitario. Quale impatto le sembra stiano avendo?

Come accennavo, mi pare che si stia arrivando all'overdose delle offerte formative in questo campo - sia a livello universitario che di istituti di ricerca, collegati a istituzioni pubbliche e private.

A mio avviso, confrontando anche altre esperienze europee, la formazione e l'approfondimento specialistico di queste tematiche, dovrebbe essere offerto a chi ha già avuto esperienza sul campo e, dopo qualche anno, sente il bisogno di aggiornarsi e sistematizzare la propria esperienza. Così avviene in Francia e in Spagna, mentre da noi spesso il Master rischia di prolungare l'approfondimento teorico a scapito dell'esperienza pratica - che poi è quella che conta, anche ai fini di un impiego.

Più volte nel libro la figura del rifugiato appare come metafora universale degli esclusi, collegando i luoghi delle crisi internazionali con quelli più vicini a noi, nei nostri quartieri. E lei stesso oggi si occupa dei servizi sociali di un Comune italiano. Quali differenze e quale similitiudini vede tra i due piani?

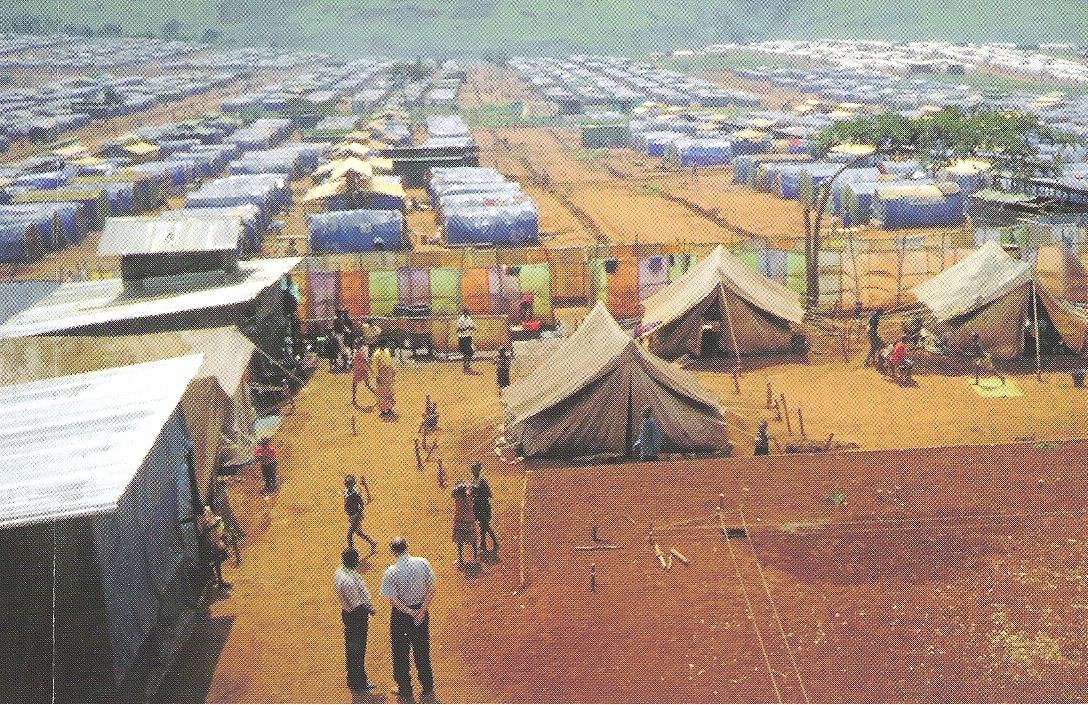

Al di là delle differenze macroscopiche - quantitative, culturali, geopolitiche - tra le crisi internazionali e le emergenze sociali dei nostri territori, ho riscontrato delle ambigue continuità e molti "fili rossi" comuni che legano questi mondi. Innanzitutto una deriva "securitaria" che affronta i problemi sociali con l'ottica poliziesca dell'ordine pubblico e con la cultura e le pratiche della medicina e dell'amministrazione coloniale: separare, isolare e controllare. Il campo-profughi è la matrice culturale, prima ancora che spaziale o umanitaria di chi deve gestire persone (corpi, cittadini?) in esubero, che non possono essere re-inseriti nel tessuto sociale attraverso il lavoro o un sussidio.

Lo sviluppo dei campi-profughi nei paesi impoveriti e del sistema carcerario come discarica dei non-includibili nelle "democrazie" sono due facce di una stessa medaglia, spesso nascosta ma reale e presente ovunque. Credo che in questo scenario un po' triste della globalizzazione, una delle piste più promettenti della cooperazione sia quella che passa attraverso i migranti - magari dopo aver fatto decantare gli eccessi buonisti e razzisti che ancora oggi impregnano le politiche nostrane, impedendo relazioni adulte di scambio e reciprocità.